改正高年齢者雇用安定法が2021年4月から施行されました。70歳までの就業確保措置が努力義務とされるなど、今後の高齢者就労に対する方向性が示されています。

はじめに

労働力人口の減少や老齢年金不安などの課題に対応するため、70歳までの就業確保措置をうたった改正高年齢者雇用安定法が2021年4月から施行されました。

主な改正内容

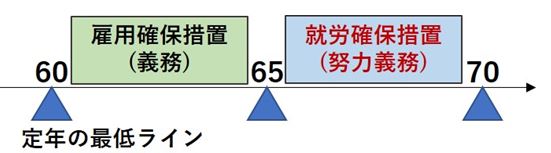

現在の高年齢者雇用安定法では、定年を定める場合の最低年齢を60歳とし、以後も65歳までは何かしらの雇用確保措置を講じるよう企業に義務付けています。今回の改正では、さらに「70歳までの就業確保の努力義務」が課せられることになりました。

対象となる事業主

高年齢者就業確保措置の対象となるのは、「定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主」「65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主」です。

対象となる措置

今回の改正により、次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じる努力義務が発生します。

雇用に限らない就労確保

①から③については、従来の高年齢者雇用安定法における雇用確保措置に準じた内容ですが、④および⑤については「必ずしも雇用関係に限らない」点が特に注目です。

雇用に限らず業務委託契約も就労確保措置に含まれるということは、雇用関係に付随する事業主側の負担(労働基準法や最低賃金法、社会保険加入など)を軽減させ得ることを示唆しています。言い換えれば、「65歳以降も雇用関係を維持しろとまでは言わないが、何かしら高齢労働者の生活を支える仕組みを作って欲しい」というメッセージと読み取れます。

今からできる準備

今回の法改正による70歳までの就労確保措置について、企業側が一方的な仕組みを作るのでなく、過半数労働組合等との話し合いをすることを求めています。

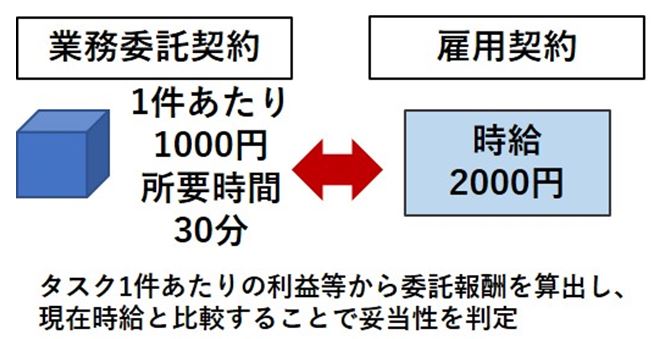

高齢労働者の処遇を考える上では、65歳以降に業務委託契約に切り替える可能性も踏まえ、タスク単位の報酬規程を検討していくと良いかもしれません。

つまり、1時間〇〇円でなく、タスク1件あたり◯◯円、という報酬体系を考えることで、65歳以降の就労確保措置の導入時の選択肢を増やすことができるでしょう。

また、タスク1件あたりの報酬を検討することは、下図のように現在の報酬の妥当性を検証するのにも役立ちます。