2025年5月改正労働安全衛生法案が可決され、今後従業員数50人未満の会社にもストレスチェック制度の実施が義務化される見通しとなりました。

はじめに

ストレスチェック制度は2015年12月より、従業員数50人以上の会社に義務付けられてきましたが、50人未満の会社については努力義務とされていました。しかし、近年の精神障害による労災認定件数の増加や、長時間労働、パワーハラスメントなどを背景とするメンタルヘルス不調者が増加しています。これを受け、従業員数50人未満の会社も義務化の対象となる見通しとなりました。具体的な内容について解説します。

ストレスチェックとは

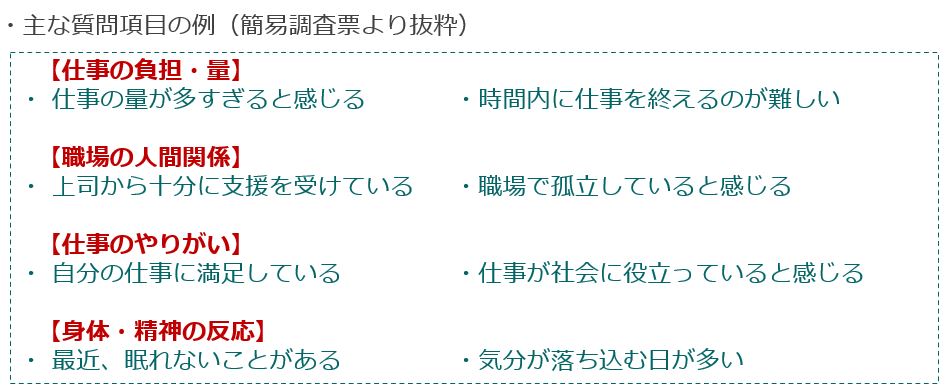

ストレスチェックは、労働者の心理的負担の状況を把握する目的で、年1回以上実施することが労働安全衛生法で義務付けられています。医師・保健師などの実施者が質問票(質問項目例は下記の通り)を用いて行い、結果は本人に直接通知されます。

高ストレスと判定された労働者が希望した場合は、医師との面接指導を実施し、必要に応じて職場環境の改善措置を講じる必要があります。

今回の法改正では、企業規模を問わずすべての事業場において、ストレスチェックの実施義務化が盛り込まれています。50人未満事業場への導入は2028年まで段階的に進められるとされています。

ストレスチェック実施の課題

【 実施コストとリソース 】

ストレスチェックは、医師や保健師などの専門職による実施体制が必要です。しかし、産業医が配置されていない事業場では外部委託が前提となるため、費用負担や事務負担が中小企業にとって重い点が懸念されています。

また人手が十分でないために、ストレスチェックの結果を受けても配置転換ができないなどの問題も予想されています。

【 個人情報保護 】

中小規模の事業場では、従業員数が少ないがゆえに、ストレスチェックの結果から個人が特定されやすくなるという問題があります。たとえば「高ストレス者が1人」と判定された場合、実質的に誰かが容易に推察される環境も少なくありません。

このような状況下で、産業医面談の勧奨や職場改善の措置を進めようとすると、プライバシーの侵害や人間関係の悪化につながるリスクがあり、結果として制度そのものが運用しづらくなる可能性があります。

継続的なストレスチェックを

高ストレス状態になった労働者には、「身だしなみの乱れ」や「遅刻の増加」などの変化が起こると言われています。今回のストレスチェックの義務化によらずとも、普段から異変を早期に察知できるような観察や声かけを管理者は意識していきましょう。