金融庁が「年金だけでは老後資金が足りないから自助努力を」と発言したことが話題になっています。廃止も検討されている在職老齢年金について解説します。

はじめに

2019年5月に金融庁が発表した資料が話題になっています。その資料には「今後は、公的年金だけでは満足な生活水準に届かない可能性がある。(中略)保有する資産を活用した資産形成・運用といった「自助」の充実を行っていく必要がある」とあり、年金不安を助長しています。今後年金制度のさらなる変更が見込まれますが、未だ制度の全体像は広く知られていません。以下、高齢者の就労意欲を削ぐことから廃止も検討されている「在職老齢年金」の仕組みについて解説します。

在職老齢年金とは

在職老齢年金とは、文字通り「在職している高齢者」に対する「老齢年金」を指します。老齢年金が本来高齢になり働いていない人の所得を補うものであるから、働いている人は給与をもらえる分年金をカットするという仕組みになっています。

カットされる条件

在職老齢年金のカット条件は、(1)60歳以上65歳未満と、(2)65歳以後によって異なります。

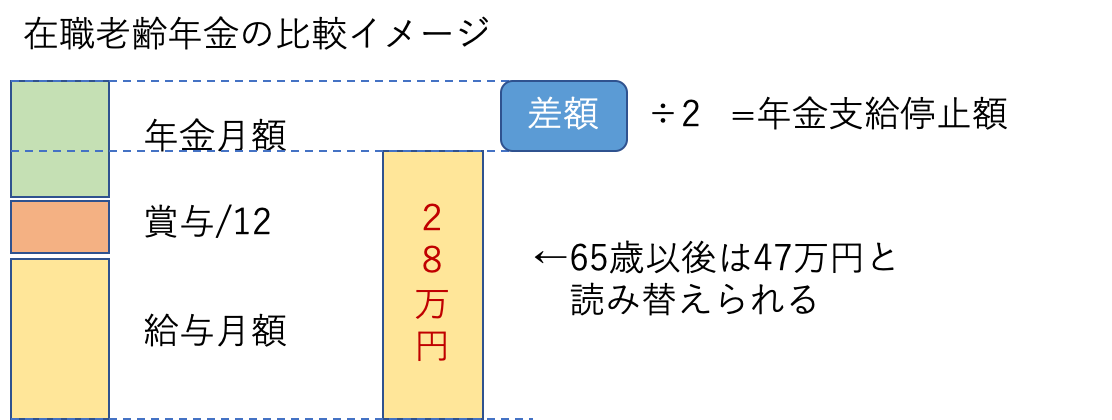

まず(1)60歳以上65歳未満の各月については、①年金月額+②給与の月額(標準報酬月額)+③過去1年間の賞与の12分の1の額の合計が28万円を超えた場合にカットとなり、カットされる額は超えた額の半額となります。(年金額、給与額がそれぞれ基準値以上の場合は別の計算式になります。)

(2)65歳以後になると、カットの条件となる基準が47万円に引き上げられます。(1)よりも(2)の方が年金のカットが起こりにくい設計になっています。ただし、在職の定義は「厚生年金の被保険者」とされている※1ため、厚生年金の被保険者でない場合カットはありません。また、カットされるのはあくまでも「老齢厚生年金」であるため、老齢基礎年金のみを受給している場合年金カットはありません。

※1 70歳以後については厚生年金被保険者でなくても年金カットの対象となることがあります。

※ 簡素化したイメージ図であり、厳密には実際の計算式とは異なります。

制度の変遷

年金は本来退職して初めてもらえるものでしたが、高齢者の所得補てんの必要性からのちに60歳代前半の在職老齢年金の仕組みが始まりました。そして平成12年の改正で現役世代の負担に配慮して65歳以後の在職者に対しても年金支給停止の仕組みを適用しました。さらに、平成16年の法改正では70歳以降についても在職老齢年金制度を適用することになりました。

制度廃止の検討

今後は政府で掲げている「一億総活躍社会」というスローガンのもと、高齢者も労働力として期待されることから、就労意欲を削ぐ在職老齢年金の廃止が検討されていますが、現段階では決まっていません。今後の情報を注視しておきましょう。