近年、「退職代行サービス」が急速に広まり、社会で是非が議論されています。以下、退職代行の内容と企業が取るべき対応策について解説します。

はじめに

退職代行は、労働者が会社に退職の意思を伝える場面で、第三者がその橋渡し役を担うサービスです。退職者の精神的負担の軽減メリットがある一方で、辞めることすら自分で言えない気の弱さを非難する意見も挙がっています。以下、退職代行についての解説と企業の対応策について紹介します。

退職代行の種類

退職代行サービスには、主に弁護士が運営する「法的対応が可能なもの」と、弁護士資格のない業者が提供する「通知代行のみ」のものが存在します。後者は法的交渉ができず、単に「退職の意思を伝える」にとどまります。

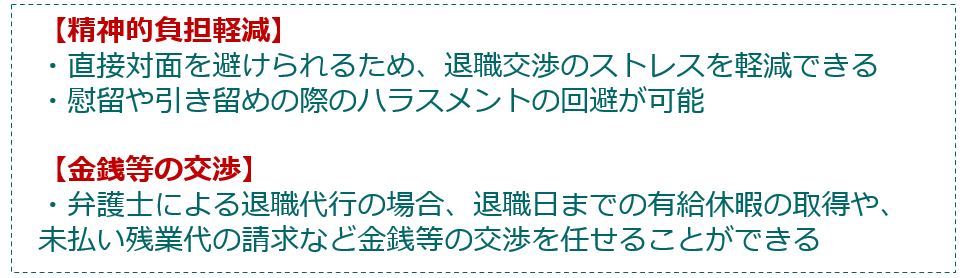

労働者側のメリット

無期雇用の労働者は、民法第627条により原則2週間前の通知で退職が可能です。それにもかかわらず退職代行を利用する労働者側の心理として、以下のメリットが挙げられます。

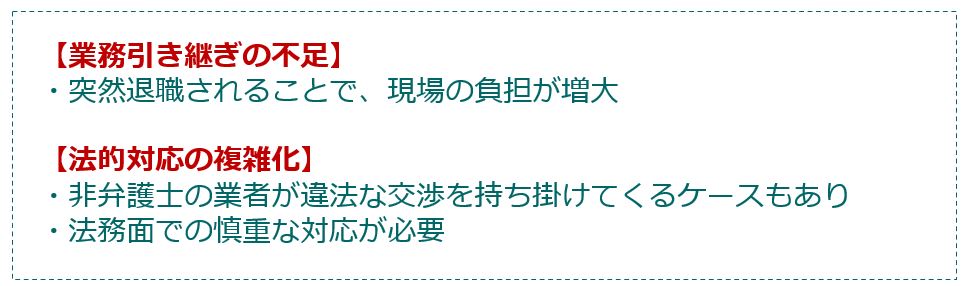

企業側の課題とリスク

企業にとって退職代行は、突然の退職連絡が来ることによる混乱を招くほか、以下のような課題が発生します。

職場改善への活用

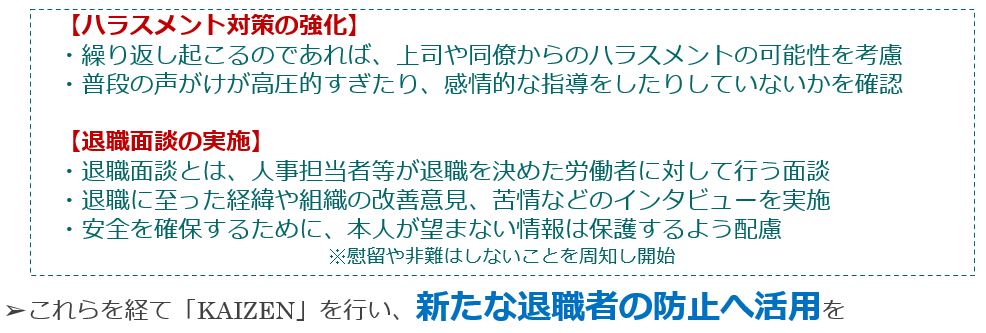

退職代行利用による退職者の発生は企業にとって望ましいものではないかもしれません。ただしこれに感情的な反応をせず、冷静な対応を心がけてください。また、退職代行を単なる個別案件にとどめず、職場環境全体を見直すきっかけと捉えることもできます。特に以下の対策は、以後の離職トラブルの未然防止に役立ちます。

キャリアビジョンを提示する

退職代行利用による退職者が発生する理由は一概には言えませんが、「その企業で頑張る理由が見出せない」ことも、その一つではないでしょうか。組織としては、その職場で働くことでどのようなスキルが身に付くかを明確にし、労働者が将来的に「この企業にいてよかった」と思えるキャリアビジョンの提示が重要です。