労働力不足を背景に、外国人労働者を雇用する企業が年々増加しています。外国人雇用の基本的な制度等について解説します。

はじめに

日本に在留する外国人には、それぞれ「在留資格(ビザ)」が付与されており、この資格によって「就労可能か」「どのような職種で働けるか」が厳格に定められています。この確認を怠って外国人を雇用すると、雇用主側にも刑事・行政上の責任が及びます。以下、外国人雇用の基本的な制度について解説します。

在留資格

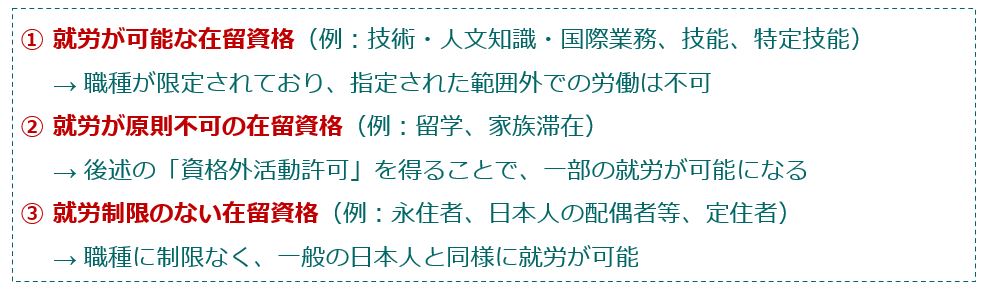

在留資格は大きく以下の3つに分類されます。

企業が外国人を雇用する際は、在留カードやパスポートの確認を通じて、就労可能な資格かどうかを必ず確認する必要があります。

留学生の資格外活動と労働時間上限

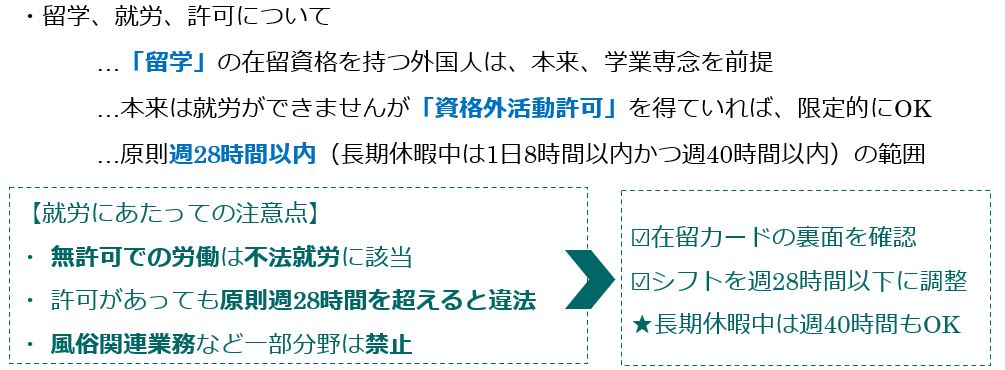

「留学」の在留資格を持つ外国人は、本来、学業専念を前提とした資格のため、就労はできません。ただし、「資格外活動許可」を得ていれば、原則週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内かつ週40時間以内)の範囲で就労が可能です。なお、注意点は下記のとおりです。

留学生をアルバイト等で採用する際は、在留カードの裏面に資格外活動許可が記載されているかを確認し、シフト時間が週28時間以内かどうかを管理することが非常に重要です。

特定技能1号・2号とは

2019年の入管法改正により、新たに創設されたのが特定技能1号・2号の在留資格です。これは深刻な人手不足が認められた分野において、一定の技能と日本語能力を持つ外国人労働者の受け入れを認める制度です。

【 特定技能1号の特徴 】

受け入れ可能な分野は介護、外食、建設、農業、宿泊など16分野が定められています。在留期間は最大5年(更新制)で、分野別試験に合格、もしくは技能実習2号を修了した者が対象となります。なお、家族の帯同は原則として不可とされています。

【 特定技能2号の特徴 】

特定技能2号は「熟練した技能を持つ外国人に与えられる在留資格」です。受け入れ分野は当初建設、造船のみでしたが、2023年から人手不足が深刻な外食・宿泊・自動車整備・ビルクリーニングなど11分野に拡大されました。1号との違いは在留期間に上限がなく更新可能であり、永住資格の取得や家族の帯同が認められている点などがあります。

外国人を雇用したいときは

外国人雇用についての相談先は以下のものがあります。

- 行政書士→就労ビザ取得の相談対応、書類作成代行

- 登録支援機関→特定技能の受け入れ時の生活支援・入国後フォローなどの義務的支援

- 社会保険労務士→雇用内容の相談、雇用保険・社会保険の手続き等