超高齢化社会が進展する中、年金制度の見直しが急がれますが、現時点でどのような改正が政府で検討されているかを解説します。

はじめに

年金制度改正の基本的な考え方として「働き方に対する中立性」「ライフスタイルなどの多様化を反映」「高齢期の財政基盤の安定、所得保障・再分配機能の強化」が掲げられ、厚労省で議論されています。以下、現時点で入手できる情報を項目別に紹介、解説します。

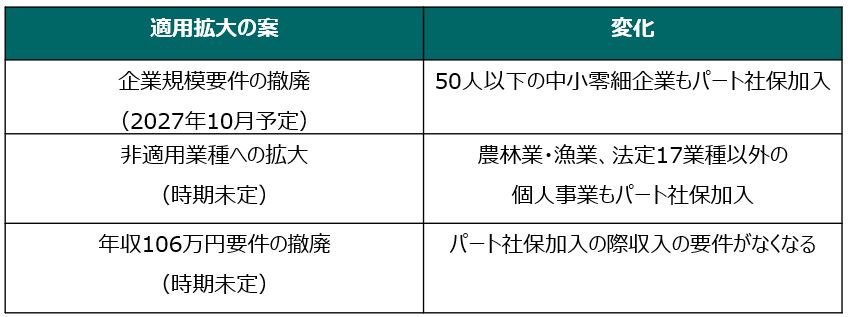

適用拡大

年金制度の公平性を強化するために適用拡大が引き続き議論されています。適用拡大の方向性は2軸あり、一つは企業規模・業種要件の撤廃、もう一つは賃金要件の撤廃です。

第3号被保険者制度の見直し

現行の第3号被保険者制度は、配偶者の扶養に入ることで年金保険料を免除される仕組みですが、今後は働き方に中立的な制度設計を目指し、第3号被保険者制度の見直しや扶養範囲の再定義が検討されています。

今のところ、「制度そのものの廃止」「年収基準の調整」などが検討されています。しかし、社会保障という性質上「受給する年金に応じた保険料を主婦等も払うべき(応益負担)的な考え方)」が相応しくない場面※も想定できるため改正には慎重な方向のようです。

※育児中、介護中の主婦など、働く時間の確保が難しい場合他

在職老齢年金制度の見直し

高齢労働者の年金をカットする在職老齢年金制度に関する改正は以下のように検討されています。

- 基準額の変更:現在の支給停止基準額(50万円)を段階的に引き上げる案。現行の50万円から62万円または71万円まで引き上げる試算がされています。

- 制度の撤廃:在職老齢年金制度自体を廃止し、年金支給停止を完全に解消する可能性も議論されています。時期として、2027年度からの実施が検討されています。

国民年金拠出期間の延長

現行の40年(20歳~59歳)の拠出期間を45年(20歳~64歳)に延長する案が検討されています。拠出期間を5年間延長した分の保険料に応じて基礎年金が年間約10万円増額される試算がされています。

改正の試算では、2031年度に60歳を迎える人から拠出期間を段階的に延長(2年ごとに1年ずつ)していく案が示されています。

標準報酬月額の上限見直し

現行の厚生年金保険における報酬月額の上限(65万円)を75万円や98万円まで引き上げる案が検討されています。試算では2027年度からの実施が想定されています。特に高所得者にとって負担が増える見直しとなるため、企業や労働者への影響を段階的に評価しつつ見直しが話し合われるようです。

その他

マクロ経済スライド(経済状況に年金額を連動させる仕組み)の見直し、高齢期前の遺族年金の見直し、子育て世代への年金加算などが検討されています。