はじめに

2024年秋の自民党総裁戦では、何人かの候補者が解雇規制緩和に関する提言をし、話題となっています。解雇規制緩和とは何か、どのような検討がなされているかについて紹介するとともに、解雇の今後について考察します。

解雇規制とは

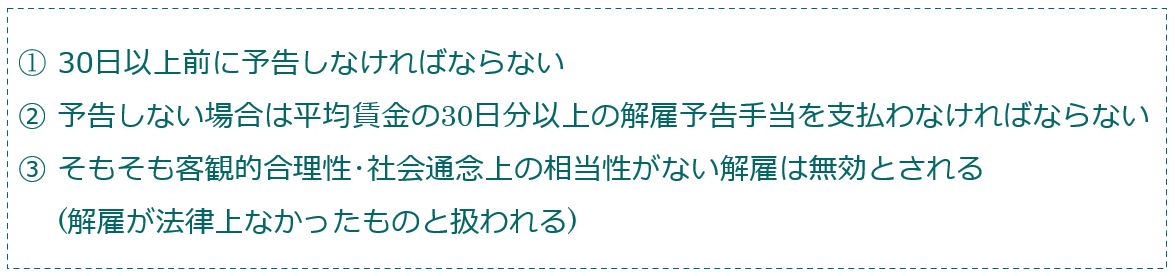

解雇とは、会社側が一方的に労働者との雇用契約を終了させることを指します。労働者側からの自己都合退職と違い、強い立場である会社側からの解雇の場合は、労働者保護のために次のような規制があります。

これらの制限を一般に「解雇規制」と呼びます。解雇規制の見直しは長年議論されてきましたが、それは主に上記③の「客観的合理性・社会通念上の相当性」の基準が高すぎると言う点が論点になっています。

解雇規制が厳しくなった理由

そもそも誤解が多い点ですが、法律は解雇を禁止していません。私企業が私資本で企業活動をする以上、採用(=誰を雇うか)と解雇(=誰を雇うのを止めるか)について法律により過度に干渉すべきでないという考え方が現在もあります(採用の自由説、解雇の自由説)。

しかし、客観的に正当性を欠く解雇は法律で規制すべきとの考え方が、やがて高度経済成長期の終身雇用慣習を経て、徐々に「日本の雇用は終身雇用を期待させるものであるから、一度雇った人は余程の理由でないと解雇できない。理由が十分でない解雇は企業の解雇権を濫用しているものと扱う(解雇権濫用法理)」という考えにシフトしていったという経緯があります。

規制緩和の方策①リスキリング

ある総裁選候補者は、規制緩和の方策として「大企業に限定した規制緩和」を掲げています。リスキリング(学び直し)や再就職支援の実施を条件に整理解雇(事業縮小などによる解雇)の要件の一部を緩和することなどを提言しています。

つまり、次の職場を探してあげたり、技術や知識を身につけてあげたりすることを条件に解雇をしやすくするということでしょう。

このリスキリングは時代背景とマッチしているので、今後の解雇規制緩和の中に何らかの形で盛り込まれていくと予想できます。

規制緩和の方策②金銭解決

従来から議論されている解雇規制緩和の方策として「金銭解決」もあります。過去の議論においては、裁判等ではまず「解雇が有効か、無効か」を判断し、無効であった場合は職場復帰するという選択肢しかないという現状に対して、解雇無効であった場合に金銭解決による退職を選択できるようにする方向で検討されていました。

今後の金銭解決の検討においてこの流れを踏襲するとすれば、「◯◯ヶ月分の給与を払えば会社は簡単に解雇できる」と言うほど単純な話にはならず、あくまでも解雇規制はある程度維持しつつ、早期解決のために一定の計算式を示された金銭解決というオプションが加わる、といったものになることが予想されます。

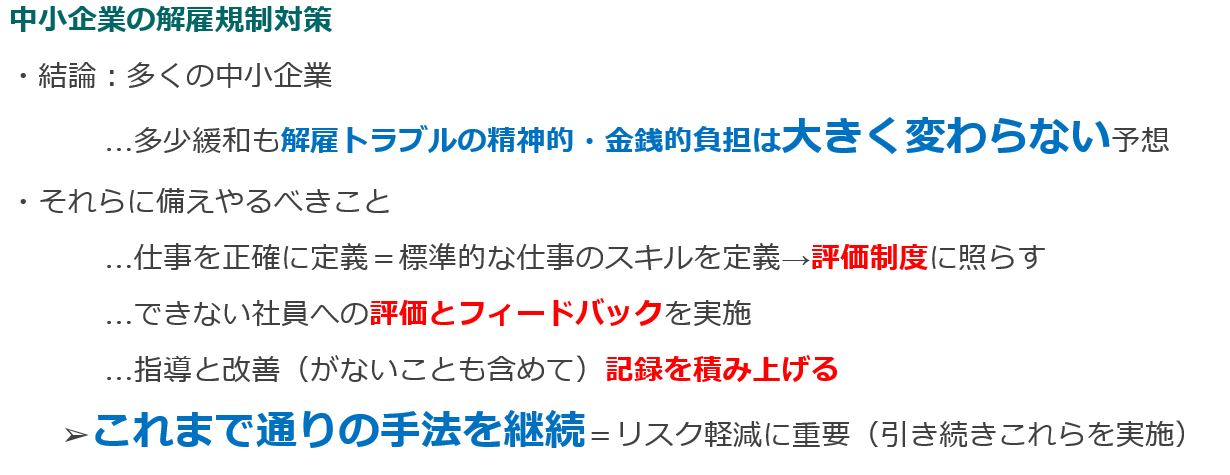

中小企業の解雇規制対策

多くの中小企業にとって、多少解雇規制が緩和されても解雇トラブルの精神的・金銭的負担は大きく変わらないことが予想されます。そのため、いかに仕事を正確に定義し、できない社員への評価とフィードバックの記録を積み上げていくかがリスク軽減に重要であることを意識しておきましょう。

そうなると、中小企業においても大企業と同じく、やはり結論としては

ということに帰結します。