働き方改革や労働力人口減少などによりますます人材確保が難しくなった昨今において、今まで曖昧に扱われてきたいくつかの労働条件がネックとなることがあります。近年曖昧にできない労働条件について解説します。

はじめに

働き方改革をきっかけとした労働者の就労意識の変化や昨今の人材不足の流れの中で、今まで曖昧に示されてきた労働条件をそのままにしておくリスクが大きくなってきました。以下、近年特に曖昧にできなくなってきた労働条件を取り上げて説明します。

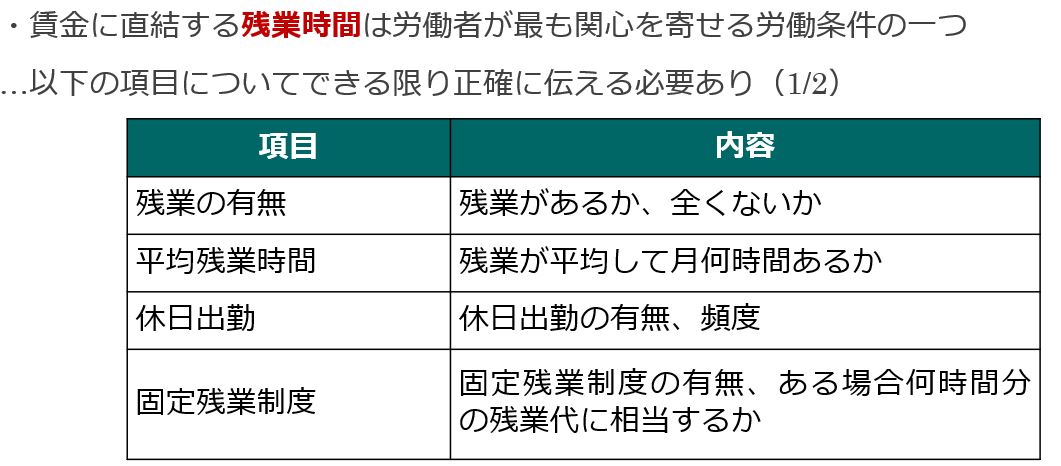

1.残業

残業時間は労働者が最も関心を寄せる労働条件の一つですので、特に以下の項目についてできる限り正確に伝えましょう。 近年は見込残業時間が法定上限(原則月45時間)を超える労働条件は好まれないため、できるだけ所定労働時間内で業務を終了できるように仕事の割り当て等を工夫した方が良さそうです。

2.転勤、出向、業務の変更

転勤や出向の有無、業務変更の可能性について、2024年4月からの法改正により「就業場所と業務の変更の範囲」を書面で明示しなければならなくなりました。つまり、転勤等の対象となるか否か、転勤対象ならばどこに転勤する可能性があるかを書面で知らせなければなりません。また、職種を限定しないいわゆる総合職として採用する場合などは、部署が変わる可能性も含めて知らせなければなりません。

近年では労働者側の交渉力が強くなっているため、「転勤をするくらいなら転職する」という意見も珍しくありません。また、総合職採用から「ジョブ型雇用」へ移行しつつある流れも踏まえると、転勤や業種変更についてはより一層の慎重な説明が求められるでしょう。

現実的には就業規則などで転勤や配置転換の可能性について規定しつつ、個人の希望やニーズも考慮しながら柔軟に転勤や業務の変更をしていくことを心がけましょう。

3.副業とリモートワーク

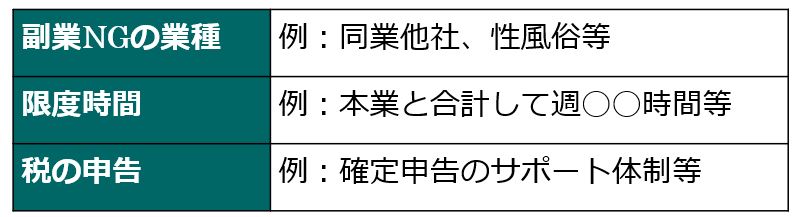

日本型終身雇用が終焉に向かう中、副業の可否は若年者の採用活動に大きく影響すると言われています。副業をする意向のある労働者の割合は今後ますます増えていく傾向を考慮すると、副業の許可や承認について明確な基準を設けておくと良いでしょう。

具体的には、副業について以下のような事項をきちんとルール化しておくと良いでしょう。

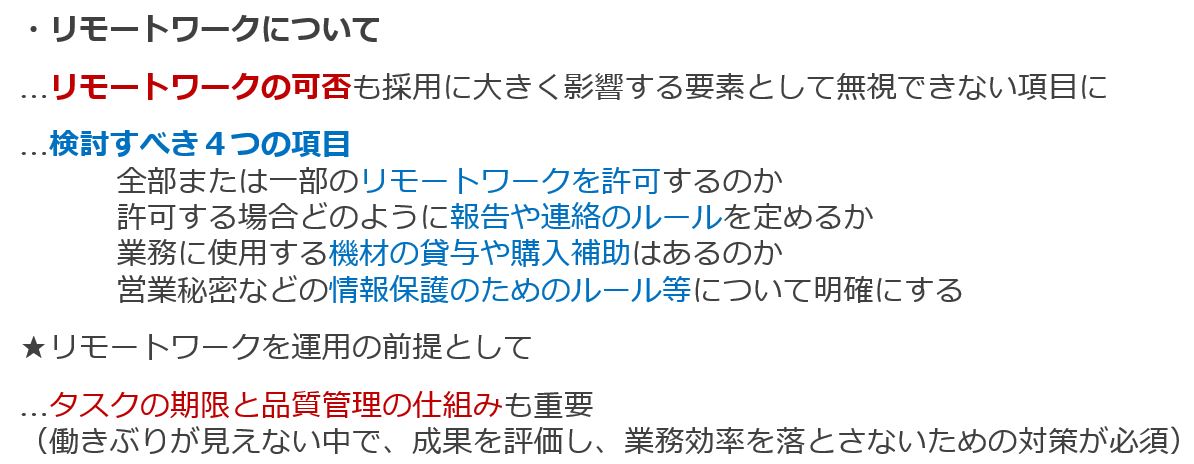

また、リモートワークの可否も採用に大きく影響します。全部または一部リモートワークを許可するのか、許可する場合どのように報告や連絡のルールを定めるか、業務に使用する機材の貸与や購入補助はあるのか、または営業秘密情報保護のためのルール等について明確にしておくと良いでしょう。

リモートワークを運用するためにはタスクの期限と品質管理の仕組みも重要です。働きぶりが見えない分、業務効率を落とさないための対策も考えておきましょう。