中央最低賃金審議会が2024年度の最低賃金引き上げの議論を始めており、一部で50円引き上げの可能性も報道されています。最低賃金上昇への対応を考察します。

はじめに

最低賃金は毎年10月頃、厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会が発表する目安をもとに各都道府県ごとに決められますが、今年は引き続く物価高や為替の影響から50円規模の大幅な上昇が議論されているようです。最低賃金上昇の推移から今後の予測をするとともに、企業対応のポイントについて解説します。

過去10年の最低賃金の推移

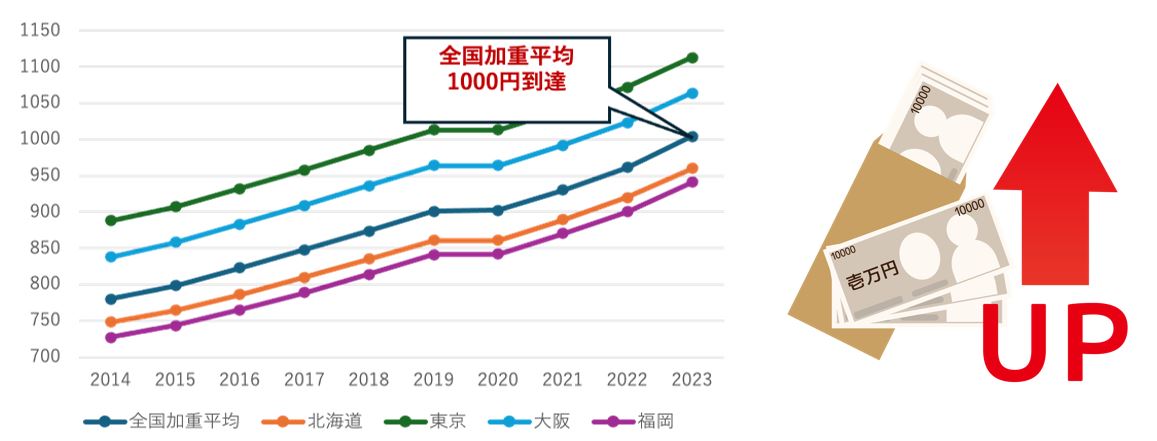

全国平均および主要都市の最低賃金の推移は以下のグラフのようになっており、上昇傾向が続いています。

昨年の最低賃金改定時に、全国加重平均が1,000円に到達したことが話題になりましたが、先進諸外国と比較して名目賃金(物価変動を考慮しない自国通貨による賃金)が上昇していないことや、為替の影響などにより、さらなる賃金上昇が必要であるとの見方が強いようです。

最低賃金はどこまで上がるのか

現政権が昨年発表した情報によると、2030年代半ばまでに最低賃金(全国加重平均額)を1,500円とする目標が表明されています。仮に10年後にこの目標を達成するためには、毎年50円単位の上昇が必要になります。

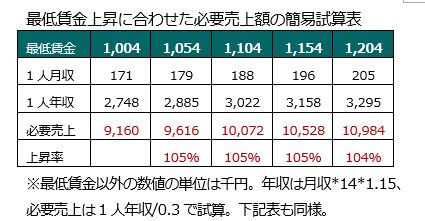

対策1:売上を上げる

最低賃金ギリギリで雇用をする場合で、売上対比人件費率が30%のビジネスという前提で簡易的にシミュレーションしてみると、売上対比人件費率を維持するためには毎年5%程度の売上アップ等が必要と試算できます。つまり、売値を上げる、販売数を増やすといった対策が必要であると言えるでしょう。

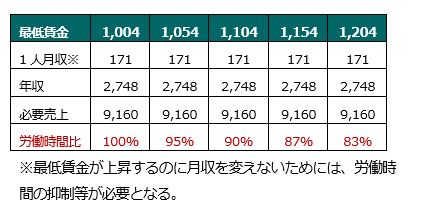

対策2:人件費上昇を抑制する

売上を維持し、かつ人件費上昇を抑えるためには、およそ4~5%ずつ労働時間を抑制するなどの方策をとる必要があると試算できます。さらなる残業時間の抑制や、生産性向上などの工夫が求められるでしょう。

いずれにせよ、「最低賃金上昇の傾向は向こう10年は続く」という前提で先を見据えた労務管理体制を検討する方が良いでしょう。