退職代行サービスから突然従業員の退職について連絡があった場合、どのように対応すれば良いでしょうか。退職代表サービス業者の種類を含め解説します。

はじめに

近年、従業員の代わりに退職連絡を請け負う「退職代行サービス」が増えています。見ず知らずの業者から所属する従業員の退職を突然通告されて戸惑うことのないよう、法的な解説と対策について解説します。

自己都合退職の法的なルール

従業員の自己都合退職について、日本では慣習、あるいは就業規則におけるルールとして「1ヶ月〜3ヶ月前の申し出」が一般的ですが、実はその期間に法律的な根拠はありません。自己都合退職については、民法の以下の規定により「2週間前」がルールとなります。

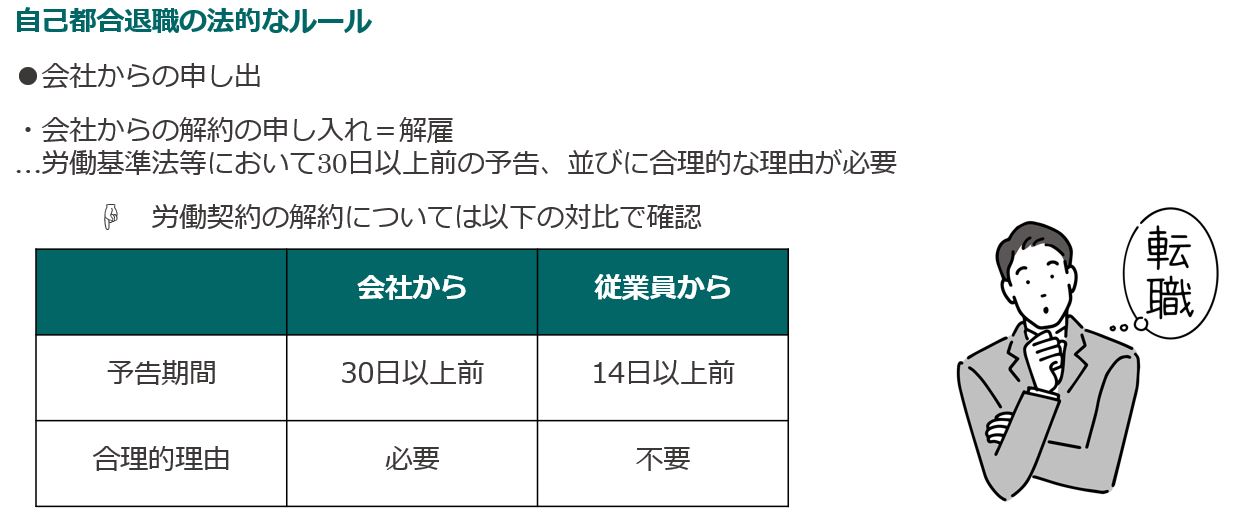

一方で、会社からの解約の申し入れ=解雇は労働基準法等において30日以上前の予告、並びに合理的な理由が求められます。労働契約の解約については以下のような対比が成り立ちます。

退職代行サービスとは

退職代行サービスとは、文字通り退職の連絡を代行するサービスですが、そのサービス業者には下記のパターンがあります。

- 弁護士事務所

弁護士事務所はクライアントと委任契約を結ぶことで本人を代理することができます。この「代理」の場合、弁護士は本人に代わって金銭交渉などの法律行為を行うことができるため、退職の際に未払い残業手当や有給休暇の消化などの交渉をされる場合もあるでしょう。

- 民間の退職代行サービス会社

弁護士でない民間の退職代行サービスは前述の「代理」をすることができず、「使者」として本人の意思を伝えることまでしかできません。民間の退職代行サービス会社から金銭やその他退職に関する条件について交渉されても、「代理権のない業者と交渉はしない。本人と交渉する」と拒否して良いでしょう。通常、その後の保険証や貸与物の返却、退職届の提出などは本人から郵送により行われます。

- 退職代行ユニオン

合同労働組合、いわゆるユニオンの中には、退職代行を行うものがあります。この場合、退職代行を「団体交渉権に基づく団体交渉」として行ってくることになり、弁護士同様にその他の金銭的な権利主張をセットで行ってくることもあるでしょう。

退職代行への対策

退職代行への基本的な対策は「慰留せずにできるだけ穏便に早期解決を図る」ことに尽きます。法律的には会社の同意が不要で、一方的に退職できるにも関わらず退職代行サービスを利用するということは、自分で退職を申し出にくい何らかの事情があるということです。「お金をかけて他者に代行してもらってまで辞めたい人」を引き留めても翻意する可能性は低く、むしろ交渉が長引くことで更なる金銭交渉や退職の連鎖につながるリスクが高まります。

まずは退職代行者の属性と要求内容を冷静に確認し、できるだけ早めに対応をしましょう。