2024年4月から、労使協定締結、届出等の手続きを経て労働者の一部にみなし労働時間制を適用するための「裁量労働制」について法改正が行われます。個別の労働者の合意が必要になるなど厳格化されます。

裁量労働制とは

裁量労働制とは、一定の条件下でのみ適用できる特別な労働時間制度の一つです。具体的には、学術研究や証券アナリストなど業務の性質上「業務遂行の手段」「方法」「時間配分」などを大幅に労働者に委ねる必要がある業務で、使用者(会社)が具体的な指示をすることが困難な場合に、労使協定であらかじめ定めた時間数働いたとみなす効果のある労働時間制度です。

裁量労働制は「専門業務型:あらかじめ対象職務が決められているもの」と「企画業務型:労使委員会で厳格に対象業務を決めるもの」に分かれますが、企画業務型はその手続き要件の厳格さゆえにあまり一般的ではなく、裁量労働制といえば専門業務型の方が一般的でしょう。

専門業務型の対象業務

専門業務型裁量労働制の対象業務として以下の19業種が指定されています。

(1)研究開発 (2)情報処理システムの分析又は設計 (3)新聞・出版・テレビ制作等の取材・編集 (4)デザイン考案 (5)テレビ、映画等の制作プロデューサー等 (6)コピーライター (7)システムコンサルタント (8)インテリアコーディネーター (9)ゲーム用ソフトウェアの創作 (10)証券アナリスト (11)金融商品開発 (12)大学教授(13)公認会計士 (14)弁護士の業務 (15)建築士 (16)不動産鑑定士の業務 (17)弁理士の業務 (18)税理士の業務 (19)中小企業診断士の業務

手続き方法と改正内容

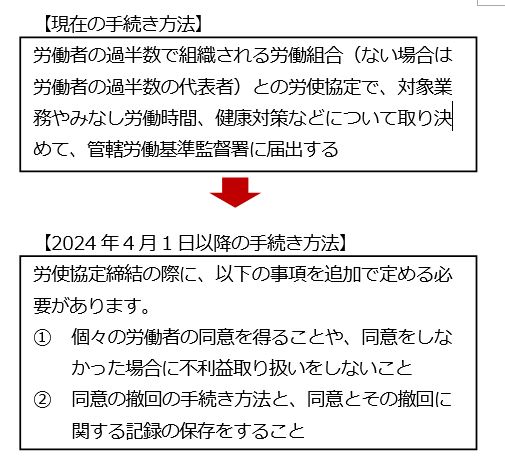

専門業務型裁量労働制を導入するためには、労働者の過半数で組織する労働組合または過半数労働者代表との協定を締結し労働基準監督署に届け出る必要がありますが、2024年4月1日以降、新たにまたは継続して専門業務型裁量労働制を導入するためには、個別の労働者の同意と同意の撤回のルールを定めなければならなくなります。

上記②に「同意と撤回に関する記録の保存義務」があることから、専門業務型裁量労働制の対象としたい労働者全員の同意書が必要になるものと思われます。また、同意の撤回も認めなければならなくなるため、運用は非常に難しくなるでしょう。実際のところ、法改正後は「専門業務型裁量労働制に同意しない労働者」や「同意を撤回する労働者」が現れる可能性もあり、同意しない労働者を他部署に異動させると今度は「同意しないことによる不利益扱いを受けた」と主張され、別のトラブルになるといった問題が予想できます。

裁量労働制がうまくいくパターン

裁量労働制は「現実に何時間働いたかに関係なく、あらかじめ決めた労働時間分働いたとみなす」という効果がありますが、実際の労働時間、拘束時間がみなし労働時間よりも長い場合には、労働者は不満に思うでしょう。逆にいうと、実際の労働時間がみなし労働時間よりも短いか同程度で、しかもその時間配分の裁量が認められている場合にのみ、裁量労働制がうまくいくと言えるかもしれません。