定年再雇用を機に基本給を減額することは一般に行われていますが、同一労働同一賃金の流れから大幅な減額が違法と判断される可能性が高まりつつあります。

はじめに

今年7月に、名古屋市にある自動車学校の元社員が、定年後再雇用の際の基本給などの大幅な減額を違法として定年前との差額分の支払いを求めた訴訟の最高裁の判決が出されたことが話題となりました。超高齢化社会の日本において、定年再雇用の賃金決定は重要な経営課題となり得ます。以下、裁判の内容にも触れながら定年再雇用の際の賃金減額について解説します。

裁判の概要と争点

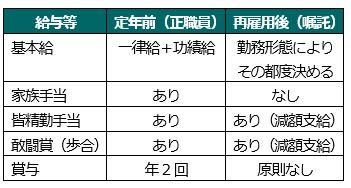

この自動車学校では、定年再雇用を機に基本給やその他手当に以下の表の差異がありました。

原告らは、役職がなくなったなどの違いはあるものの、再雇用後も従前と同じく教習指導員をしていました。そのため責任が軽くなったわけでもない状況にも関わらず賃金が減額されたと主張しました。

この裁判において争点となっているのは「有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を禁止する」という考え方です。これはかつて労働契約法20条に規定され、2020年4月以降はパートタイム・有期雇用労働法に統合されて規定されていますが、このいわゆる「同一労働・同一賃金」という観点で、支払われている基本給その他の手当が同一の性質であるか否かを争っています。

一審、二審と最高裁判決

地裁、高裁においては「基本給、賞与が60%未満に引き下げられたことは違法」「皆精勤手当が減額されたことは違法」など、労働者よりの判決がなされていましたが、最高裁では「もっと個別具体的な給与の性質、差異の目的その他の諸事情を考慮して当該労働条件の相違が不合理と評価できるものであるか否かを検討すべき」という立場を取り、高裁に差し戻すという結果になりました。

注目のポイント

高裁判決では、基本給の減額を「仕事内容が変わらなかったのに定年退職時の基本給の額の60%を下回る部分は、労働契約法20条にいう不合理と認められる」としました。

しかし最高裁においては「正職員の基本給は、勤続給(年功的)の性質のみでなく、職務給(能力評価)としての性質もある。一方嘱託職員の基本給は別枠で考えられているし、正職員の基本給とは異なる性質や支給の目的を有する。同時に、労使交渉の経緯も考慮が十分にされていない。従前の60%を下回っているからといって違法というには検討が足りない」と判断されました。

性質・目的と労使交渉の経緯

最高裁判決において、減額が不合理であるかについてはそれぞれの給与の「性質」「目的」「労使交渉をした経緯」を元に検討すべきという考え方が示されました。

つまり、定年前後で給与に差をつける場合は、給与の性質・目的の違いを明確に定義する必要があると言えるでしょう。また、一方的になり過ぎないように事前に労使で交渉、話し合いを行うことも大事になってくるでしょう。