社会情勢の変化を受けて、今後日本の「厳しすぎる解雇規制」が変わっていくでしょうか。解雇に関する法解説とともに、今後の解雇について考察します。

はじめに

ご存知の通り、日本ではこれまで諸外国に比べて企業側の解雇を厳しく制限してきました。この高すぎる解雇規制が雇用の流動化を阻害してきた側面もありますが、グローバル化の影響を受けて近年少しずつ解雇や整理解雇を認める判決もみられるようになってきました。今後解雇が認められやすく変わっていくのかについて考察します。

解雇の妥当性を争う場合のポイント

【1.解雇権濫用法理】

労働契約法16条において「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とあります。この「合理性」については、一般に「能力不足、協調性不足」は認められにくい傾向が強く、横領などの明らかな不正や無断欠勤などの規律違反は認められやすい傾向にあることが、日本における解雇有効性の判断基準の特徴と言われています。

【2.整理解雇の4要件】

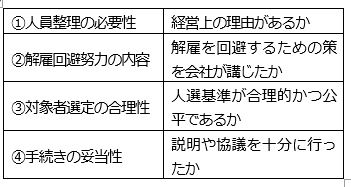

事業縮小や組織再編などによる解雇を「整理解雇」と言いますが、整理解雇の妥当性は以下の4つの要件をもとに判断されます。

つまり、今後の解雇の取り扱いを予想するためには上記1の「合理性」「社会通念上の相当性」や上記2の「4要件」がより広く認められるように変化していくかどうかがポイントとなります。

「解雇権濫用法理」の今後

まず労働契約法16条の「社会通念上の相当性」という点については、現実に起きている社会の変化(グローバル化、終身雇用制の終焉、ジョブ型雇用など)に合わせて、今後より広く認められる方向に変わっていくことが予想されます。

また、「客観的合理性」についても、ジョブ型雇用という文化が普及すると「職務定義に対して能力が不足していること」が合理的理由として認められる方向に進んでいく可能性はあります。

別の言い方をすれば、「採用、労働契約締結の段階でどれだけ客観性のあるルールを作り、運用していくか」が解雇を有効化するポイントになるでしょう。つまり、職務に必要な能力や仕事量を数値化したり、NG行動を明記したりといった客観的人事評価制度、職務定義書の作成をした方が良いと考えられます。

「整理解雇4要件」の今後

高度経済成長期、バブル崩壊前には整理解雇はかなり厳しく、この4つの要件を満たしていても「それでも一人くらい雇用確保できるはずだから解雇無効」という理不尽な判決が出ていたこともあるようですが、近年の社会情勢の変化を受けて整理解雇規制も緩やかになっていく可能性があります。

ただし、急にアメリカ式のレイオフが認められるほどの転換はしないでしょうから、解雇回避努力(役員報酬をカットしているか、人事異動や報酬体系変更など解雇を回避するためにあれこれ手を尽くしているかなど)は引き続き重要でしょう。