フランス、ドイツ、アメリカなど諸外国のストライキが話題となっています。日本では今やほとんど起こらないストライキの意味と、その他の労働争議について解説します。

はじめに

フランス政府が老齢年金の支給開始年齢を62歳から64歳に引き上げる改正案を示したことを契機に、制度改革に反対する大規模なデモやストライキが広がりました。鉄道や電力会社、ごみ収集業者などの生活インフラ事業までもがストライキをしているため、混乱が広がっている模様です。また、賃上げなどを求めた同様のストライキがドイツでも起こっています。現在の日本ではほとんど目にすることのない「ストライキ」その他の労働争議について解説します。

ストライキの法的性格

ストライキとは、労働者が労働条件の改善・維持などの要求をするため、集団で労務の提供を拒否する行為を言います。このストライキは憲法に規定されている労働者の権利の一つで、労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権※あるいは争議権)として位置付けられます。

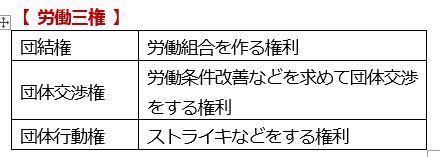

その他、労働者が団結して労働組合を結成する権利(団結権)、労働者が使用者(会社)と団体交渉を行う権利(団体交渉権)と合わせて、労働三権と称されます。

日本におけるストライキ

日本では、2019年に起きた東北自動車道の佐野サービスエリアを運営する会社の従業員が、不当解雇された部長の復職を求めて行ったストライキが記憶に新しいところです。ハイシーズンのサービスエリアで、売店やレストランの営業を突然休止したことが話題となりました。

統計によると、日本においては1974年にストライキ件数が5000件(年間)を超えたところをピークに減少し続けており、現在は年間100件未満に落ち込んでいます。

古くから日本の会社には家族的意味合いがあり、長期雇用を約束する反面、団結して権利主張をする行為が馴染みませんでした。戦後、経済成長に伴い労働者の権利意識は高まったものの、バブル崩壊やリーマンショックなどの経済不安から再び労働争議が消極化していきました。諸外国で賃金や待遇改善などを求めた大規模なストライキが起こっていることと比較すると、日本の国民性が諸外国とは異なることがわかります。

企業側の対策

ストライキ、団体交渉その他の争議行為は憲法で保障された権利であるため、ストライキを禁止したり団体交渉を無視したりすることができません。もしこれらの問題が起きたときには、相手の要求をヒアリングし、真摯な対応をしていくしかありません。

なお、日本における労働争議の中で厄介なものの一つとして、合同労組(いわゆるユニオン)との団体交渉が挙げられます。合同労働組合とは、勤務する会社を問わず、一人から加盟できる外部の労働組合です。多くの場合、会社に不満を持つ労働者や元労働者について「未払い残業代請求」「有給休暇取得」「ハラスメントに対する慰謝料請求」などの金銭要求をしてきます。

会社への不満をそのままにしておくと、合同労組からの団体交渉を受けることになりかねないため、日常から労働者の不満に注意し、早めに対応をしましょう。