スシローなど大手飲食チェーンでの迷惑行為が連日話題となっています。顧客の迷惑行為に対して会社がどのような対策をすべきか、労務管理の面から考察します。

はじめに

2023年1月、大手回転寿司チェーン・スシロー等において、備え付けの醤油を舐めたり、廻っている寿司に悪戯をしたりといった顧客の迷惑行為の動画が話題となりました。多くは中高生など若者による悪ふざけ動画ですが、SNSを通じて拡散した結果、一時運営会社の株価が大幅に下落する事態になりました。事件は今後損害賠償請求訴訟に発展する見通しです。

また、近年では顧客から土下座を要求されるなど過剰な迷惑行為「カスタマーハラスメント」についても対策が望まれています。

このような顧客の迷惑行為に対して、会社は労務管理上どのような対策を講じることができるかについて考察します。

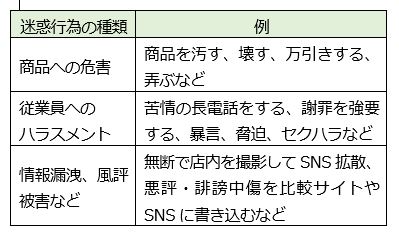

迷惑行為の種類

顧客が起こす迷惑行為として、商品を汚す、壊す、盗むなど直接危害を加えるパターンと、従業員に対してのカスタマーハラスメント行為をするパターン、あるいは盗撮・盗聴などによる行為もあるでしょう。

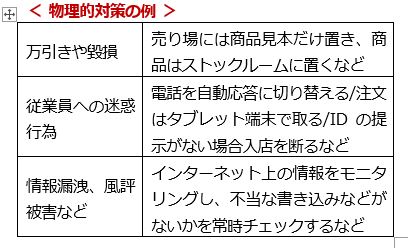

対策①物理的な予防

あらかじめ想定できる迷惑行為をリストアップし、それらの迷惑行為をしにくくさせる物理的な予防対策を講じましょう。

例えば前述のスシローでは、当面の間

①注文された商品のみをレーンに流す

②卓上の醤油などは取り換え可能とする

③レーンと座席をクリアボードで仕切る

などの対応策を発表しました。

そのほかの物理的対策の例としては以下のようなものがあります。

対策②カスハラ対策マニュアル

迷惑行為に遭遇した時の対応策をマニュアル化し、従業員に周知することも有効な対策の一つでしょう。

マニュアルは下記の例のようにできるだけセリフや注意事項を具体的に例示し、定期的にロープレなどして実効性を高めていくとよいかもしれません。

<苦情対応の注意事項の例>

- 夜間や早朝には対応しないこと

- 喫茶店や別の場所に行かないこと

- 録画できる場所で対応すること

<セリフの例:「上司を出せ!」という要求に対して>

- 「まずはどのようなご用件かをお伺いできますか。取り次ぐとしてもご用件を伺わないことには何もできません」

- 「本件の担当は私ですので、上司には取り継ぎ兼ねます。上司の回答も私から申しあげます」

「大声でお話しになると他のお客様のご迷惑になりますので、警察に通報させていただきます」