副業を認める企業が増えつつある中、実際の運用に役に立つ副業規程をどのように作成すればいいかポイントを整理します。

はじめに

「終身雇用制」から「柔軟にキャリアを選ぶ働き方」にシフトしていく中で、副業を容認・奨励する企業が増えていますが、副業規程について多くの企業ではまだ整備が追いついていないケースも見られます。以下、副業規程を作成する際のポイントを紹介していきます。

ポイント1:対象者

副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であるとされており、全ての労働者について原則、副業・兼業を認める方向で検討することが適当でしょう。

ただし、契約形態により許可基準に差を設けることは必ずしも不合理とは言えません。

例えば部分的に働くことを前提としているパート・アルバイトについては副業を広く認めた方が良い一方で、基幹業務を担う正社員に対しては副業に厳しく制限をかけるなどといった違いはあって良いでしょう。

【規定例】

第○条(副業・兼業の対象者)

副業・兼業は許可制とし、原則としてすべての労働者を対象とする。ただし、以下の労働者については副業・兼業を許可しないことがある。

- 入社から6カ月を経過しない正社員

- 機密の事務を取り扱う者として副業を許可しないことを労働契約で約した者

- その他上記に準じて副業・兼業の許可がふさわしくない者

ポイント2:許可基準

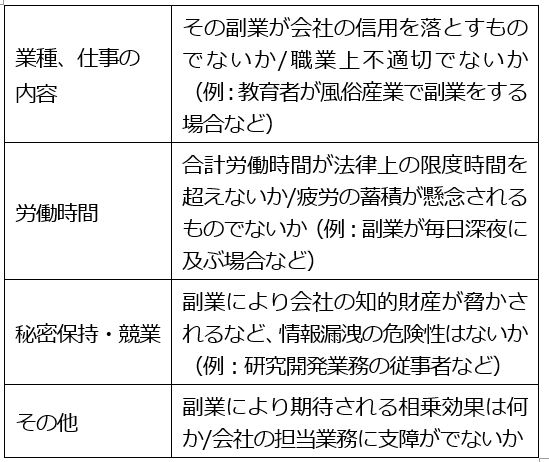

会社が申請を受けた副業について許可するか否かの判断基準を検討します。判断基準としては次のようなものが挙げられますが、重要なのは「勤務時間外の行動まで会社が制限すべき事情があるか」という視点でしょう。

ポイント3:所得税申告

副業により得た所得は労働者本人が申告しなければなりません。副業の所得申告漏れが起こらないように注意しましょう。

【規定例】

第○条 (所得の申告)

- 社員は税務当局に対し、兼業によって得た所得を正確に申告し、所定の所得税を納付しなければならない。

- 会社は、社員の兼業にかかわる税務について、いっさい関与しない。

ポイント4:禁止事項とトラブル対応

副業・兼業にまつわる禁止事項や、問題が起きたときの懲戒処分などについて検討します。例えば無許可で副業していた場合や、疲労により労災事故が起きた場合、情報漏洩事件が起きた場合などは許可を取り消す、更には損害賠償請求などにもつながるように周知しておきましょう。