2020年4月の民法改正により賃金請求にかかる時効が5年に延長されました。これに伴い、未払い残業代の請求をされた時の金銭リスクはどのくらい上がるのかを考察します。

はじめに

民法では様々な債権の消滅時効期間を定めていますが、労働者にとって重要な債権である「賃金」の消滅時効期間は、労働基準法で定められています。

もともと民法では「月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権=いわゆる毎月の賃金」は1年で消滅すると定められていましたが、それだと労働者の保護に欠けることから、賃金債権については労働基準法によって2年の消滅時効期間が定められていました。

改正の内容

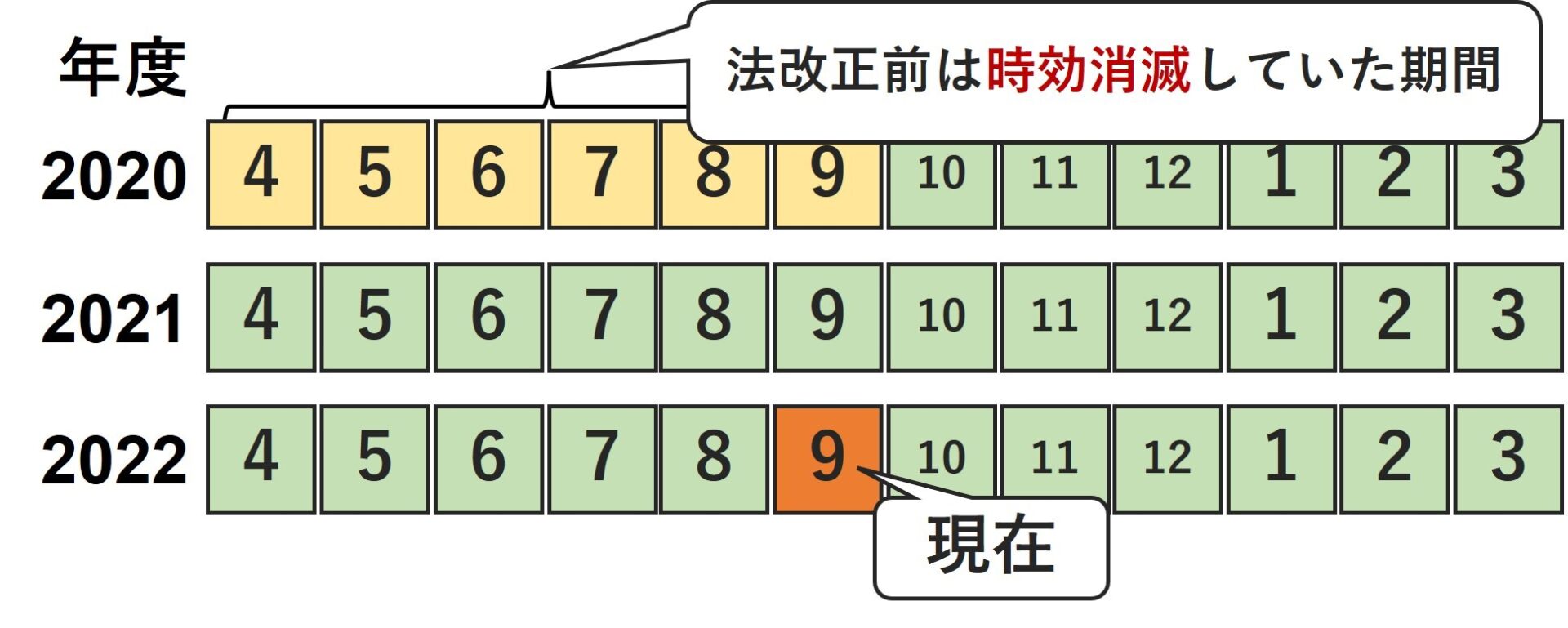

2020年4月の改正民法施行と同時に上記の労働基準法も改正され、賃金の消滅時効期間が原則5年になりました。ただし、当分の間は経過措置として3年とされました。

改正のポイント

- 賃金請求権の消滅時効期間が2年から5年に延長(ただし、当分の間3年)

- 2020年4月1日以降に支払われるすべての賃金が新たな消滅時効期間の対象となる

- 賃金台帳など記録の保存期間も5年(当分の間3年)に延長

具体的な影響

例えば月末締め翌月10日払いの会社の「2020年4月分」の賃金にかかる時効は2023年5月10日に完成しますが、これは法改正前であれば「すでに会社側が時効消滅を主張できていた賃金」になります。

つまり、2022年4月以降の未払い残業代請求事件は徐々に請求対象月が拡大し、来年度以降は3年分の請求をされることになります。

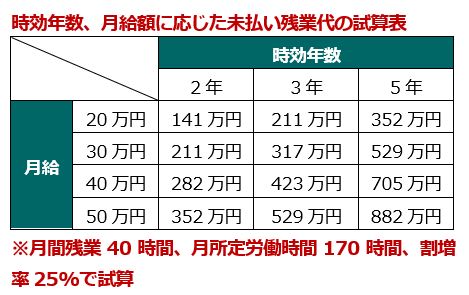

シミュレーション

1日2時間=月間40時間の残業をした場合の月給別、時効年数別未払い残業代リスクをシミュレーションした表が以下の通りです。時効が3年、5年と延長することで当然未払い残業代リスクも1.5倍、2.5倍と増えることになります。また、残業時間がさらに多い場合、月間60時間超の残業の割増率アップ(25%→50%)の影響も受けることになるため、金銭的リスクはさらに高まることになります。

時効の完成猶予

その他2020年の民法改正により、差押えや訴訟など、裁判所の手続きのほかに、当事者間で協議を行う旨の合意が書面でされた場合も、原則として1年間ずつ(最大5年)時効の完成を猶予することができます。つまり、時効が延びただけでなく今までよりも簡単に時効完成を阻止できるようになった点でも労働者側に有利な改正と言えるでしょう。