人事評価の結果固定給など賃金の減額、いわゆる降給を安易に行うと労使トラブルにつながります。人事評価により賃金を減額する場合の注意点について解説します。

労働条件の不利益変更

労働契約法第9条に「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。」と定められている通り、一方的に賃金その他の労働条件を不利益に変更することはできません。ただし、次の場合には不利益にも変更することができるとされています。

- 労働者との合意がある場合

- 変更後の就業規則を労働者に周知させ、その就業規則の変更内容が合理的なものである場合

つまり、賃金を引き下げる場合には、個別の労働者の同意を得る、もしくは合理的な内容で就業規則等を変更し、周知する必要があります。

この労働条件の不利益変更は、例えば時代に合わせて定年後の賃金水準や退職金規程を減額改定する場合や、経営悪化により賃金を一律減額するなどの「会社全体の賃金を変更する場面」で議論されることが多い法理で、後述する「人事評価の結果の個々の従業員の降給」とは性質が異なります。

人事評価・査定による降給

人事評価制度に基づく評価期間の査定により賃金額が下がることはあくまで「評価の結果の賃金減額」であり、理屈上は前述の一方的な不利益変更にあたらないため、合意は必ずしも必要ありません。

ただし、人事評価制度がない状態から新たに作った場合や、既存の評価制度を変更する場合は、評価のルールそのものを変更するわけですから不利益変更になり得るため、制度変更の際には労働者に説明し同意を得るべきでしょう。また、社会通念を超えた大幅な減額をする場合、評価制度自体が周知されていない場合なども同様に不利益変更の問題につながるでしょう。

賃金を下げるには

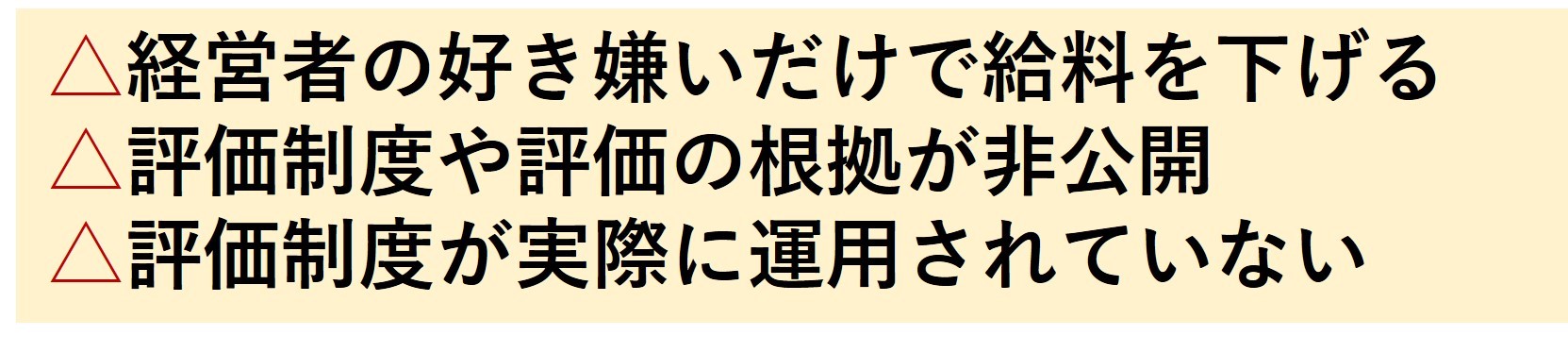

人事評価の結果として賃金を下げたいのであれば、「賃金が下がることも想定した人事評価制度」を作り、労働者に周知・公開しつつ日々運用することが望ましいでしょう。経営者の一存で給料を下げたり、評価制度や評価の根拠を非公開にしたり、評価制度の運用実態がなかったりという状態では労使トラブルになったときに「人事評価の結果給料が下がった」という主張をしにくくなります。

制度設計上の注意点

人事評価制度に賃金減額の仕組みを組み込む際には以下3つの注意点があります。

①減額となる条件を明確にする

売上額、利益額、出勤率、行動回数、クレーム率など、できるだけ定量的に測ることができる条件を明確にしておくと良いでしょう。

②指導や面談の時期・回数を評価制度に組み込む

個人業績が低い場合、勤務態度に問題がある場合に、会社がそれを黙認・放置せず改善のための具体的指導や警告をするように設計しましょう。面談など会社からの指導実績は重要な争点となります。

③本人が頑張る機会を与える

指導や警告に基づいて本人が改善するための時間的猶予を与えましょう。例えば、改善指導の際に「次の3ヶ月の間に◯◯と△△を改善すること」と伝えるなど、賃金減少を回避できるチャンスを与えることが大切です。