菅政権時代の医療制度改革によって、2022年4月以降体外受精などの基本不妊治療が保険適用されることになりました。その概要について解説します。

はじめに

新型コロナ騒動などの社会不安が続く中、日本における2021年出生数は約84万人と過去最少を更新しました。少子化対策は特に早急な課題とされており、この度2022年4月から体外受精などの基本不妊治療が保険適用されることになりました。

新たに保険対象となる不妊治療

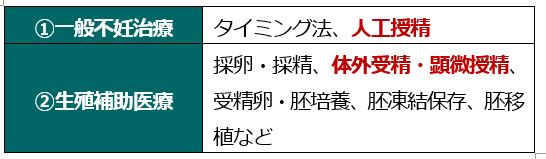

国の審議会(中央社会保険医療協議会)で審議された結果、有効性・安全性が確認された以下の治療について、保険適用されることになりました。

2022年3月までは②生殖補助医療について「特定不妊治療」という名称で助成金対象とされていましたが、4月からは保険適用となりました。

また、②生殖補助医療のうち、上記に加えて実施されることのある「オプション治療(下表参照)」についても、一部保険適用、その他は「先進医療」として保険と併用できることになりました。

年齢・回数の制限

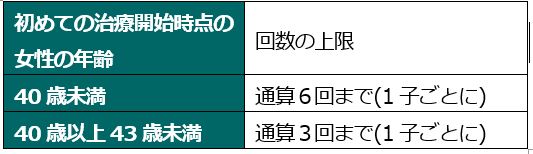

保険適用には以下の「年齢」「回数」の制限があります。

①年齢制限

治療開始時において43歳未満である女性が対象となります。ただし、経過措置として令和4年4月2日から同年9月30日までの間に43歳の誕生日を迎える人については、43歳になってからでも、同期間中に治療を開始したのであれば、1回の治療(採卵~胚移植までの一連の治療)に限り保険診療を受けることが可能です。

②回数制限

こちらも経過措置として、令和4年4月2日から同年9月30日までの間に40歳の誕生日を迎える方については、40歳になってからでも、同期間中に治療を開始したのであれば、回数制限の上限は通算6回となります。

自己負担と患者の手続き

窓口での負担額が治療費の3割となります。また、治療費が高額な場合、高額療養費制度を利用することができます。なお、先進医療を受ける場合治療内容や費用について同意が必要になりますが、それ以外に患者側に特段の手続きはありません。

企業側の対応

不妊治療が繊細な事案であることに留意し、個人情報保護には細心の注意を払いましょう。また、不妊治療を受ける労働者に配慮した休暇制度などの実施を検討していきましょう。