従業員を雇用した時には、労災保険・雇用保険・社会保険などの手続きをする必要があります。新年度にあたり、必要な手続きの基本事項について改めて解説します。

はじめに

従業員を雇用したときには、労災保険・雇用保険・社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きが必要になりますが、その契約内容によって手続きの内容が異なるため、慣れない人にはわかりにくいこともあります。新年度にあたり、改めて労災保険・雇用保険・社会保険の基本的な手続きの判断基準をわかりやすく解説します。

基本的な基準

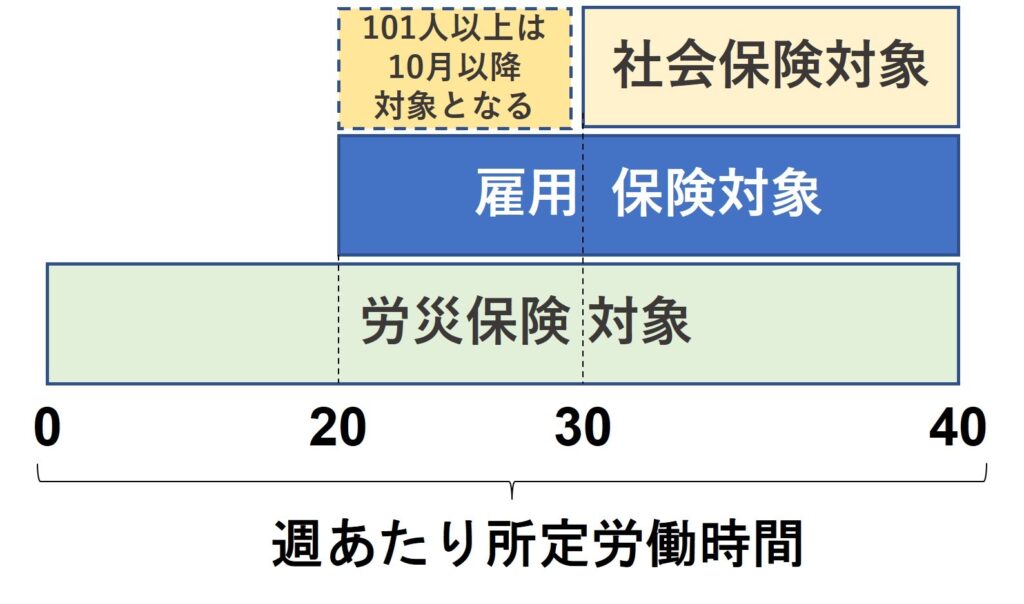

下図のように労働者に対する公的な保険は重層的に適用されており、基本的には「週あたりの所定労働時間」を基準に加入する保険を判断します。

まず、週あたりの所定労働時間に関わらず1日でも働く従業員は労災保険の対象となります。そして週あたりの所定労働時間が20時間以上になると雇用保険加入対象となり、概ね30時間以上の場合は社会保険加入対象となります(ただし、2022年10月以降、従業員数が101人以上の会社については、社会保険の加入対象基準が週あたり20時間以上に拡大されます)。

労災保険

労災保険には「被保険者」という考え方は存在せず、個人毎の加入手続きもありません。雇われた時点で全ての労働者が労災保険の保護下に置かれます。また、労働者は労災保険にかかる保険料を負担せず、労災保険料は年度単位で労働者へ支払った賃金総額をもとに計算し、その全額を会社が負担します。

なお、役員は原則として労災保険の対象となりませんが、状況により労災保険の対象となることがあります。

雇用保険

雇用保険の具体的な加入基準は以下の3点です。

- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。

- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

- 昼間学生でないこと。

2016年までは65歳以後に雇用された場合は被保険者となりませんでしたが、現在は年齢制限が廃止されたため、高齢労働者であっても雇用保険加入の対象となります。なお、役員は原則として被保険者となりませんが、労働者としての性格を持つ場合は雇用保険加入対象となる場合があります。

社会保険

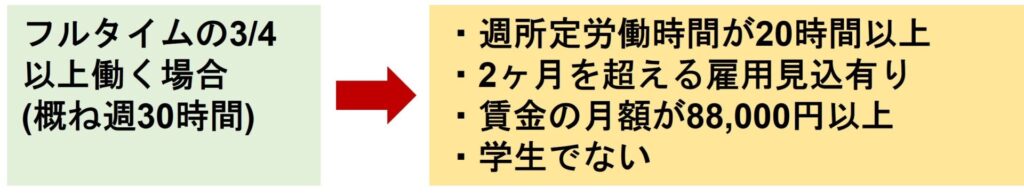

社会保険については、フルタイムの従業員の労働時間を基準として加入要否が判断されます。フルタイム従業員と「週所定労働時間および月間所定労働日数」で比較して4分の3以上の勤務形態である場合はパート・アルバイトであっても社会保険加入対象となります(※労基法上の法定労働時間「週40時間」と比較すると40時間×4分の3=「30時間」が加入基準となるため、便宜的に30時間が社会保険加入基準として認知されています)。

また、2022年10月以降、従業員数101人以上の会社については、社会保険適用基準が上記の様に変わります。