転勤や職種の変更などの配置転換命令をする場合、会社としてどのような注意をすべきかについて解説します。

はじめに

配置転換命令は会社の人事権の一つですが、職種や勤務場所が変わるためしばしば労使トラブルにつながります。配置転換命令をする際に会社はどのような点に注意すべきかについて解説します。

配置転換の定義

配置転換とは、同一の企業内で「職種」や「勤務地」を変えることをいい、昇進や転籍などと同様に人事異動手段の一つです。例えば営業職を事務職に変えたり、転勤をさせたりすることを指します。

配置転換の歴史的な背景

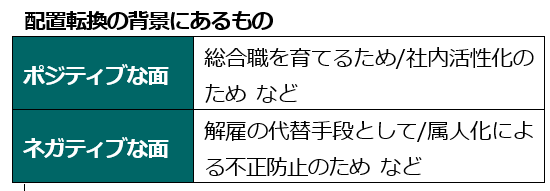

特に戦後の日本的人事システムは終身雇用を軸に設計されていました。スキルや経験のない新卒社員を一括採用し、段階的・長期的に色々な経験をさせて人を育てていくという文化的背景の中、配置転換が一般的な人事異動手段として用いられてきました。

一方で、配置転換は日本の厳しい解雇規制の結果、「解雇の代替手段」として用いられたという面もあります。その他、不正防止や社内活性化を目的とする場合もあります。

配置転換命令の前提

配置転換命令を行うためには、就業規則や雇用契約書などによる「①ルール上の根拠」と、配置転換の根拠となる「②正当な理由」、さらに労働者の「③個別の事情への配慮」が必要です。

①ルール上の根拠

雇用契約書、就業規則等に配置転換の可能性があることを明示している必要があります。

②正当な理由

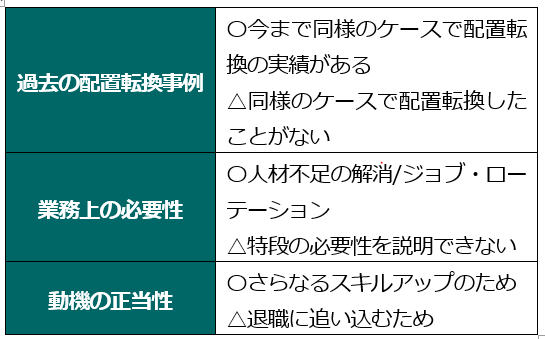

理由の正当性については、下表のように「今までも配置転換をした例があるか」「業務上の必要性があるか」「動機が不当でないか」などのチェックポイントがあります。

③個別の事情への配慮

配置転換命令対象の労働者に育児や介護、看病などの事情がある場合には、その事情に配慮する必要があります。それらの事情を踏まえて検討してもなお配置転換命令を優先すべき理由を説明できるようにしなければなりません。

拒否された場合の対応

前述の①②③に照らし合わせて正当な配置転換命令であるにもかかわらず労働者から拒否された場合、会社は業務命令違反として懲戒処分をすることができます。

まずは誠実に説明を重ねて配置転換への理解を求めた上で、それも業務命令に従わない場合は懲戒処分や退職勧奨等を検討しましょう。