副業容認、テレワーク、終身雇用終焉など働き方が大きく変わる過渡期にあって、労働者の権利意識もますます強くなっています。今後想定される「労働者からの権利主張」を考察します。

はじめに

年功序列や終身雇用などの日本式雇用慣習への信頼度は失われつつあります。加えてスマートフォンの爆発的な普及により、誰もが簡単に労働者権利に関する情報にアクセスできるようになりました。働き方が「ドライ」に変わっていく中で、労働者側が「堂々と権利を主張する」ことがますます増えていくでしょう。以下今後想定される権利主張の傾向と対策を考察します。

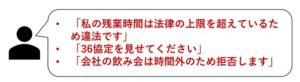

権利主張1:残業拒否

傾向:残業上限規制の法制化、あるいはワークライフバランス意識の高まりによって、残業を拒否する労働者が増える可能性があります。

対策:残業を前提とした職務設計は危険性が高いため、原則として1ヶ月の残業上限45時間、年間上限360時間(1年変形協定の場合はそれぞれ42時間、320時間)以内に収まるように作り替えていきましょう。

できれば、どれだけ残業が多くても「年間上限360時間÷12=1ヶ月30時間」以内にしていきましょう。

また、36協定もおざなりな締結をせずに、基本に立ち返って労働者代表を選挙など公平な方法で選出したり、締結・届出結果を労働者に周知したりといった手順を踏んでいきましょう。

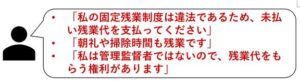

権利主張2:残業代の請求

傾向:賃金債権の時効が3年に延長されたことに伴い、未払い残業代請求が増える可能性があります。弁護士がコマーシャルやDMなどで大々的に広告して、潜在的な労働者の権利意識を刺激する可能性があります。

対策:特に労働時間の「記録方法」を見直しましょう。

固定残業制度だからと言って残業時間をちゃんとカウントしていない、毎日同じ退勤時刻を記録するように会社が指示しているなどの状況は危険性が高いでしょう。

記録された労働時間と労働者の体感労働時間に乖離がある場合、不満から権利意識を誘発する可能性が高まります。

また、固定残業手当についても曖昧な伝え方をせず、個別の労働契約の際にきちんと「固定残業手当は残業の対価であること」を説明しましょう。

また、「残業100時間分の固定残業手当」など法律上の上限を大きく超える設計はそもそも違法であるとみなされる可能性がありますので控えましょう。

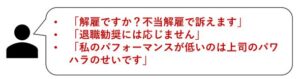

権利主張3:退職拒否

傾向:諸外国と比べて日本の解雇規制が強いことを知っている労働者が退職勧奨等に応じず、労働者としての身分の継続を主張するケースが増えそうです。最低賃金上昇やA I化の影響で働き場を失う立場の労働者からの権利主張が想定されます。

対策:焦らず慎重に話し合いを続けていく姿勢で臨みましょう。事業縮小に伴う整理解雇の場合、特に解雇回避のための企業側努力や、説明への姿勢が重要な要素となります。能力不足の労働者の場合、客観的事実に基づいて能力不足を認めさせた上で、改善の機会を与えていきましょう。