脳・心臓疾患と長時間労働の間には因果関係が認められる可能性があります。現在、厚生労働省で過労死の判断基準の見直しが検討されています。

はじめに

脳や心臓の疾患は生活習慣や遺伝・体質などの要因で発症するものですが、仕事上の過度なストレスや長時間労働も原因の一つとなる場合があるとされています。脳・心臓疾患と仕事の因果関係(労災扱いとなるか否か)を判断するために定められている基準と、今後の見直し予定について以下解説します。

現在の認定基準

現在、脳・心臓疾患と業務の因果関係を認定する要件として、以下のものがあります。

①異常な出来事

極度の緊張や興奮、恐怖、急な身体的負荷や作業環境の変化があったかを指します。例えば、土砂災害の救護作業に従事して精神的・身体的ショックを受けた場合などが考えられます。

②短期間の過重業務

日常業務に比較して特に過重な身体的・精神的な負荷があったかを指します。例えばシステム開発において納期直前に過重な業務をしていた場合などが考えられます。

③長期間の過重業務

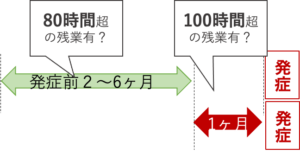

恒常的な長時間労働や不規則な勤務、劣悪な作業環境による疲労の蓄積を指します。長時間労働を評価する目安として以下のように定められています。

- 発症前6ヶ月の全期間において月間45時間を超える時間外労働がない場合、業務と発症の関連性が低いと評価する

- おおむね45時間を超えて時間外労働が長くなるほど業務と発症の関連性が高まると評価する

- 発症前1ヶ月に100時間超、または発症前2ヶ月〜6ヶ月のいずれかの月において80時間超の時間外労働がある場合、業務と発症の関連性が高いと評価する

基準改定の検討

この度厚生労働省が設置した有識者の検討会は、前述の過労死の認定基準について、およそ20年ぶりに見直しに向けた検討を進めています。検討会によると、残業時間の長さが「過労死ライン」に達しない場合でも、それに近い残業があり、不規則な勤務などが認められれば「仕事と病気の発症との関連性が強いと評価できる」として、労災と認定すべきだとしています。

「不規則な勤務」については、具体的に、

⑴仕事の終了から次の開始までの「勤務間インターバル」が短い場合や、

⑵休日のない連続勤務など

を示しています。つまり、労働時間が目安に達していない場合でも、「連続勤務の程度」や「勤務と勤務の間の時間(=勤務間インターバル)」も考慮されるということです。

企業が検討すべき労務管理措置

残業時間が深夜に及ぶような実態の会社は、過労死リスクを軽減するため特に勤務インターバル制度の導入を検討する必要性が高いでしょう。例えば9:00ー18:00が所定時間の場合で、繁忙期で前の日の終業が深夜0時になってしまった場合、翌日の始業時間を9:00→10:00に繰り下げる等のルールを就業規則に規定するなどを検討しましょう。