リモートワークによって時間効率は上がった一方で、対面コミュニケーション機会の減少により企業文化を創りにくくなっています。どのような対策をすればよいでしょうか。

はじめに

新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけとして急速に普及したリモートワークによって、通勤時間や不必要な会議などの時間が削減され、「働き方」については時間効率や自由度が高まりました。一方で、一斉のミーティングや飲み会など「オフラインコミュニケーション」が減少したことで、連帯感を高めたり企業文化を創ったりするにはより工夫が必要になっています。

リモート時代に働きがいを持って働くために、企業としてどんな取り組みをすればよいかを考察します。

「働きやすさ」と「働きがい」の区別

「働きやすい」ことと「働きがいがある」ことは、どちらも仕事(会社)をポジティブに評価した言葉ですが、意味合いは違います。

前者が勤務時間の自由度や業務分担、意思決定プロセスの納得度などの「仕組み・インフラの整備状況」を評したものであるのに対し、後者は「達成感や貢献感、誇らしさなどの感情面の満足度」を表すものと言えるでしょう。

働きやすい会社ほど働きがいがあるとは限らず、むしろ両者は別物としてマネジメントする必要があります。働きがいがなくても人は働きますが、「熱心に働き続ける」には、「使命感」や「社会的意義」「ユーザーからの感謝」など、仕事そのものから得る感情的な満足が用意されていなければなりません。

「働きがい」のゴール(目標)と理由

今までの会社組織においては、働きがいを感じるものとして「表彰、上司や同僚からの承認」「顧客からの評価や紹介」「打ち上げなどの慰労会」「金銭的報酬」などの選択肢がありました。

しかし、リモートワーク中心の働き方が中心になってくると、セレモニーや飲み会などのイベントによってそれを演出することが難しくなってきます。

では、リモート時代においてはどのように働きがいを設定すれば良いでしょうか。

1.ビジネスモデルの一貫性を高める

社員の働く気を削ぐ典型例としてありがちなのは「会社が対外的に言っていることと実際やっていることが違う」という問題です。

例えば健康志向を謳っておきながら衛生意識が低い飲食業や、顧客第一主義を標榜しているのに、実際はこちらが売りたいものを無理やり売っている販売業などの場合、働く人は自分の仕事を肯定的に捉えることができないでしょう。

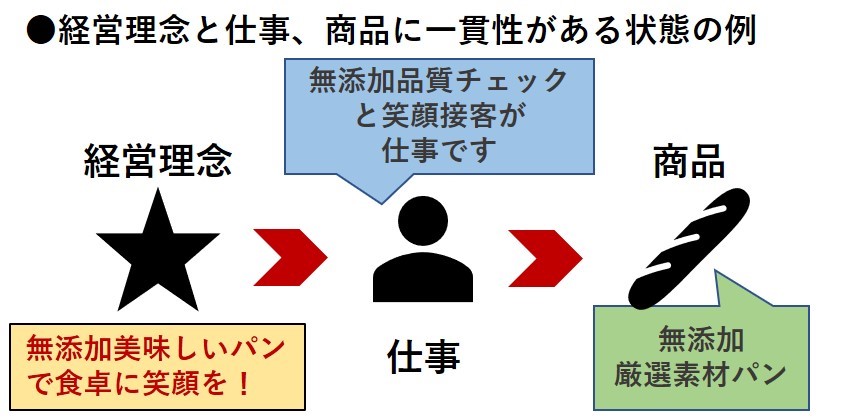

所属企業での働きがいを社員に持ってもらうには、経営理念(ビジョン)と各社員の仕事(ジョブ)、さらには顧客に提供する商品(プロダクト)までの一連において一貫性がなくてはならないのではないでしょうか。

この仮説に基づくならば、企業はまず「自社のビジネスモデルに一貫性があるか」を検証するところから始まります。

特にリモートワークの場合、気軽に同僚に相談できないため、自社サービスの矛盾についての不満を個人で抱え込むことになり、それは「働きがい」を阻害することになります。

2.効果的な「集合」を模索する

リモート時代だからこそ、「集まること」「会うこと」の重要性が高まります。チームの協働意識を刺激したり、リモートワーク中に溜まった不満を解消したりするために、数ヶ月に一度は集合して、チームビルディングのためのイベントを行ってはいかがでしょうか。

リモート化により節約した経費を要所要所で「効果的に集まる」ことへの投資に充てる、という工夫が求められる時代になりそうです。