フリーランスという働き方が一般化するにつれて、不当な扱いを受けるフリーランスを保護するため、政府から「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)が発表されました。

フリーランスの定義

この度政府から「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)が発表されました。

今回策定されたガイドラインにおける「フリーランス」とは、実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者を指します。

「雇人もいない」とは、従業員を雇わず自分だけ、または同居親族だけの状態を言います。

関係する法律

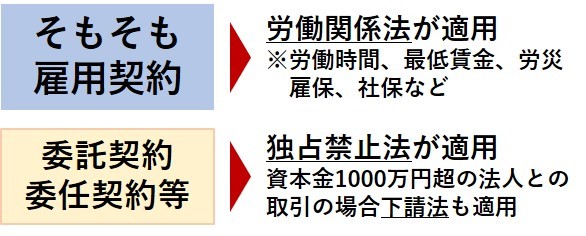

このガイドラインによると、フリーランスとの取引に関しては

「①独占禁止法」

「②下請法(下請代金支払遅延等防止法)」

「③労働関係法」

の3つが関連するとされています。

使用従属性があるなど、そもそもフリーランスとは名ばかりで実質的に「労働者」である場合には、③労働基準法その他の労働・社会保険関係法が当然に適用されます。

①独占禁止法は、事業者とフリーランス全般との取引に適用され、そのうち取引の発注者が資本金1,000 万円超の法人を発注者とする取引について②下請法も適用されます。

フリーランスとの契約書

フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項として、契約書等書面交付が定められています。

契約書を作成しないことや、発注時の取引条件を明確に記載しないことなどは、優越的地位を濫用することにつながるため、独占禁止法・下請法上不適切となります。

なお、書面の交付に当たっては、フリーランスが事前に承諾し保存する前提であれば、クラウドメール、SNSなど電磁的方法による交付も認められるとされています。

フリーランスと契約書を取り交わすときは、トラブル防止のためにできる限り定量的(数値で示される)かつ客観性のある契約内容とすべきでしょう。

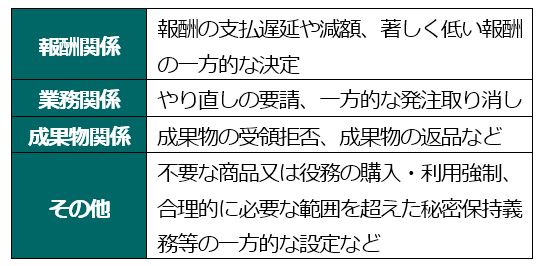

駄目な発注者の行動類型

ガイドラインにおいて、発注者側の優位的な地位の濫用につながる行為として以下の行動が挙げられています。

労働者性の判断基準

ガイドラインでは、労働者に当たるかどうかの判断基準も示されています。

- 他人の指揮監督下において行われる業務は労働者と判断される可能性が高まる。

- 報酬が成果物でなく「監督下で働くこと」の対償として支払われている場合は労働者と判断される可能性が高まる。

- 労働条件や労務の内容を発注側が一方的・定型的に決定している場合、労働者と判断される可能性が高まる。

- 相手方からの個々の業務の依頼に対し、原則として断ることができない関係であれば労働者と判断される可能性が高まる。

- 顕著な事業者性がある(恒常的に自己の才覚で利得する機会を有し自らリスクを引き受けて事業を行う者である)場合、労働者性は低くなる。