令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられることについて、障害者雇用制度全体の仕組みとともに解説します。

はじめに

障害の有無に関係なく、希望や能力に応じて誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。これを「障害者雇用率制度」といいます。以下、令和3年3月からの法定雇用率変更について、日本の障害者雇用制度全体の解説を交えて述べていきます。

法定雇用率とは

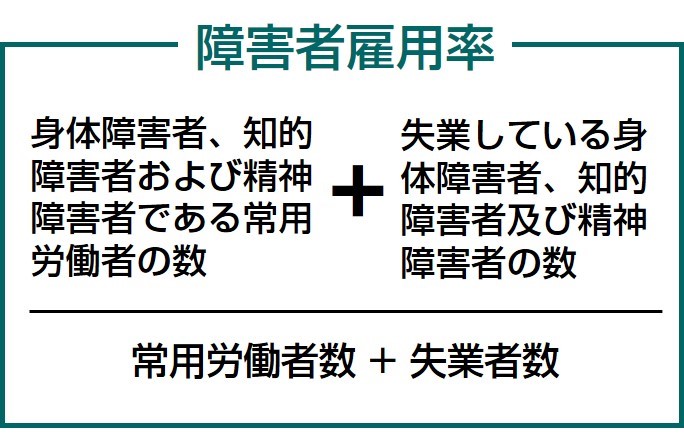

法定雇用率とは企業などに課された障害者雇用の割合をいいます。障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を確保することを目的として定められています。雇用率は次のように計算します。

※常用労働者とは、雇用契約の如何を問わず、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者であって、1年を超えて雇用される者(見込みを含む)を指します。

※常用労働者のうち短時間労働者(週20時間以上30時間未満)は、原則、1人を0.5人としてカウントします。

※重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウントします。短時間の重度身体障害者、重度知的障害者は1人としてカウントします。

障害者の定義

法定雇用率を計算する際の障害者であるか否かは、障害のある方が所持している障害者手帳や療育手帳の記載内容によって以下の通り判断します。

1.身体障害者

身体障害者福祉法による「身体障害者手帳1~7級」を所持している者。重度身体障害者とは、このうち1級または2級とされる者等。

2.知的障害者

都道府県知事が発行する「療育手帳A〜C」を所持している者。重度知的障害者とは療育手帳で程度が「A」とされている者等。

3.精神障害者

精神保健福祉法による「精神障害者保健福祉手帳1~3級」を所持している者(重度の概念はない)。

改正される法定雇用率

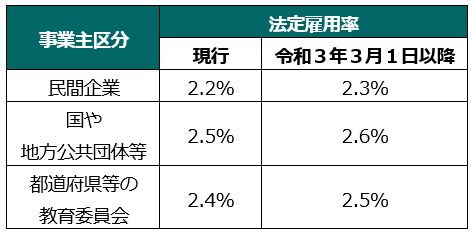

2021年3月1日から、法定雇用率は以下のように変更されます。

この改正により、1人以上の雇用義務が発生する民間企業の人数範囲が「従業員43.5人以上」となります。また、常時労働者43.5人以上の会社は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を「障害者雇用状況報告書」にてハローワークに報告しなければなりません。同時に障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任についての努力義務が発生します。