同性愛者であることを同級生に暴露(アウティング)され、男子大学生が転落死した事件を巡る訴訟が話題になっています。労務管理の視点からアウティングとパワハラの関係を解説します。

はじめに

ゲイであることを同級生に暴露(アウティング)された一橋大学の学生がショックを受けて大学の建物から転落死したことに対して、遺族が大学側に損害賠償などを求めた「一橋大学アウティング事件」裁判の控訴審判決が2020年11月25日に言い渡されました。

東京高裁はアウティングについて「人格権ないしプライバシー権を著しく侵害するものであって、許されない行為であることは明らか」と明言しました。以下、労務管理の現場におけるアウティングについてパワハラと交えて解説をします。

アウティングの定義

アウティングとは、「好きになる相手の性別(性的指向)」や、自分の認識する性別(性自認)を本人の了解なく第三者に暴露すること」を指します。

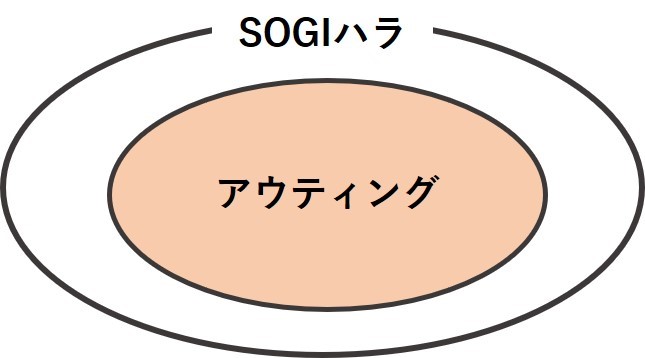

関連した言葉で「SOGIハラ」という言葉があります。SOGIハラとは、性的指向(Sexual Orientation)や性自認(Gender Identity)の頭文字を取った「SOGI」に対する侮辱的な言動を言います。つまり、アウティングはSOGIハラ行動の一種であることがわかります。

厚労省「パワハラ防止指針」との関係

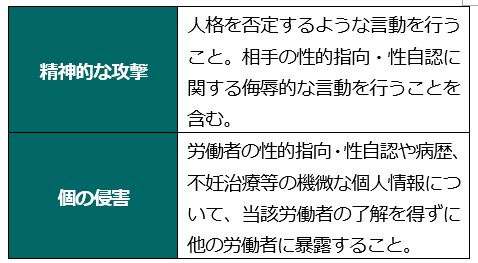

厚生労働省が発表する「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)」において次のように明記されています。

このように、SOGIハラやアウティングは明確にパワハラであるとされているため、企業は防止のための措置をしなければなりません。

具体的な企業の行動とは

企業がなすべき具体的な防止策とは、以下のようなものです。

1.就業規則などにハラスメント禁止を規定し、周知する

ハラスメント防止規程などがある場合も、特に性的マイノリティーに対するハラスメントの防止が記載してあるかを再確認しましょう。

2.研修を実施する

L G B T(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー)等に対する世代間の認識の差を埋めるため、企業として研修を実施することも対策として効果があるでしょう。ただ研修をするだけでなく、研修の開催記録、参加者名簿を保存しておくことも重要です。

3.相談体制を確立する

単に「困った時は会社に相談すること」と周知するだけでは十分ではないでしょう。特にジェンダー(性)に関することは、プライバシーの安全が確保されなくては安心して相談できません。相談窓口のプライバシーの確保のための体制づくりも進めていくべきでしょう。