2020年度の通常国会で、在職老齢年金制度の見直しが可決されました。60歳以上の高年齢労働者のさらなる就労促進を目的としたこの改正について解説します。

はじめに

老齢厚生年金を受給できる年齢になっても、働いて一定以上の収入がある60歳以上の社保加入者については年金が全部または一部支給停止になる仕組みがあり、これを「在職老齢年金制度」と言います。この在職老齢年金制度が改正し2022年4月から施行されます。

在職老齢年金の従来の仕組み

①調整対象となる年金

在職老齢年金制度により調整対象となるのは「老齢厚生年金」です。

老齢年金は2階建(老齢基礎年金が1階、老齢厚生年金が2階)となっていますが、在職老齢年金の仕組みにより調整対象となるのは2階部分のみです。

1年間に受け取る老齢厚生年金の総額を12ヶ月で割って1ヶ月単位にしたものを「基本月額」と言い、この基本月額を用います。

②収入とは

在職老齢年金の計算に用いる収入を「総報酬月額相当額」と言います。

これは、1年間の標準報酬月額と標準賞与額の合計を12ヶ月で割って1ヶ月単位にしたものです。おおよそ、年収の12分の1と考えてよいでしょう。

③年金支給停止の仕組み

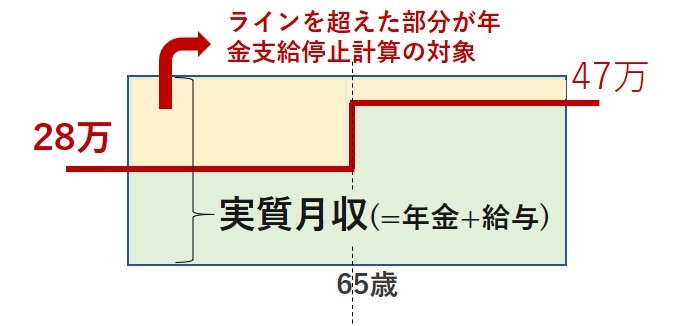

在職老齢年金の仕組みにおいては、前述の「基本月額(=年金月額)」と「総報酬月額相当額(=年収÷12)」を足した合計額を実質の月収として、実質月収が基準のラインを超えているかどうかで年金支給停止を判断します。

このライン(支給停止基準額と言います)が現在、①60歳〜65歳未満は28万円、②65歳以後は47万円に設定されています。

わかりやすく言うと、現行法規では、64歳までは年金込みで月収28万円以上は「もらい過ぎ」とみなされ、また65歳以後は月収47万円以上がそうみなされ年金がカットされる、と言うことです。

なお、年金支給停止額は原則として「実質月収がラインを超えた額の半額」+「総報酬月額相当額が47万円を超えている場合は、さらに超えた額の全額」となります。

法改正の内容

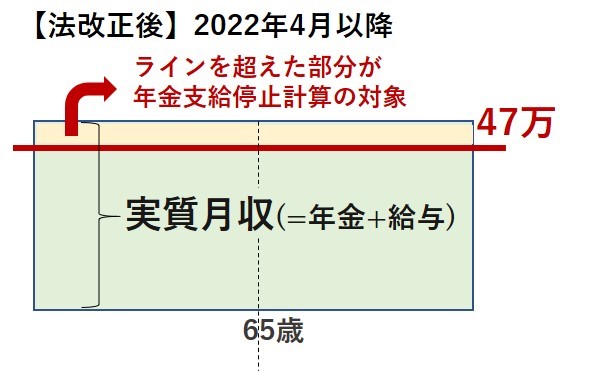

今回の法改正により、60歳〜64歳までの期間について、前述の支給停止ライン(支給停止基準額)が65歳以後と同様に47万円まで引き上げられます。つまり、今までよりも年金が支給停止されにくくなることになります。

実際に法改正の恩恵を受ける対象

上記の法改正は受給者有利な内容ですが、改正法が施行される2022年4月時点では、男性の老齢年金受給権者は原則として老齢厚生年金を「65歳以後」に受け取ることになるため、影響は少ないでしょう。一方女性については、同年代で比較すると男性より5年早く老齢厚生年金を受け取れることから、今回の法改正の恩恵を受けることができそうです。