新型コロナウイルス感染症に関する情報に埋もれていた雇用保険関係の法改正情報について取り上げます。

はじめに

新型コロナウイルス感染症に関する情報ばかりが取り沙汰されていますが、雇用保険関係でいくつか注目の法改正情報があります。以下改正の概要を解説していきます。

1.育児休業関係

①育児休業給付の独立

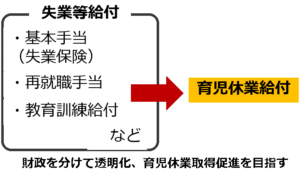

育児休業給付について、失業等給付から独立させることになりました。

今までは失業等給付の一種である「雇用継続給付」に分類されており、「育児でキャリアを中断させないための雇用の継続を目的とした給付」という位置付けでした。

この度、景気の影響を受けやすい失業等給付と育児休業給付を明確に区分することで雇用保険財政を透明化する狙いがあるようです(令和2年4月施行)。

なお今後、育児休業給付部分の保険料率は1,000分の4と設定され、失業等給付と区分される予定です。

②給付率の変更(検討段階)

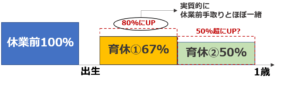

また給付率についても、現行の67%(7ヶ月目以降は50%)から、80%までアップさせることが検討されています。育児休業取得から6ヶ月間の給付率が80%に変更されると、実質的に休業前の手取り額とほとんど変わらない額の育児休業給付を受け取れることになります。

実質的な収入減とならない制度を整えることで、男性の育児休業取得率アップを目指しています。給付率について今後の情報に注意していきたいところです。

2.高年齢者雇用関係

高年齢者雇用関係では次のような改正が予定されています。

① 65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使で同意した上での雇用以外の措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)の導入のいずれか)を講ずることを企業の努力義務にするなどの改正 (令和3年4月施行)。

② 雇用保険制度において、65歳までの雇用確保措置の進展等を踏まえて高年齢雇用継続給付を令和7年度から縮小するとともに、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置の導入等に対する支援を雇用安定事業に位置付ける(令和7年4月施行・令和3年4月施行)。

つまり、「今まで65歳までの雇用確保措置だったものが、段階的に70歳まで雇用確保を求めるものに変わっていく」ということになります。

少子高齢化や労働力人口の減少は今後、更に労働市場の課題になるため、これらの情報を踏まえた労務管理体制を考えていく必要がありそうです。