新型コロナウイルスの影響で、日本中でにわかにリモート会議の機会が増えました。場所に縛られない便利さがある反面、「議論が散らかる」「目線が合わない」などの弊害も見られます。

はじめに

新型コロナウイルスの影響で、ZoomやTeamsなどを使ったリモート会議が一気に普及しました。場所に縛られない便利さがある反面、リモート会議特有の弊害も見られるようになりました。以下、リモート会議の問題点と解決策について考えましょう。

問題点

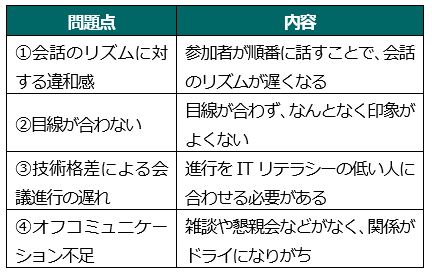

リモート会議をすることによる弊害として、以下のようなものが挙げられます。

②や④などは、実際にリモート会議を体験して感じている方も多いことでしょう。やはりどれだけ通信手段が発達しても、直接会う必要性はなくならないのでしょう。

解決策

これらリモート会議の問題点を解決する方法としては以下のようなことが考えられます。

1.ファシリテーター役を決める

前述の①にあるように、リモート会議はその特性上「一人ずつ順番に話す」ことになり、会話にリズムが生まれにくい傾向があります。この場合はあえてスピードを上げるよりも、進行役(ファシリテーター)が順番に話を振っていくような交通整理をした方がスムーズに進むでしょう。

逆に、どんどん思いついたアイデアを出すことが目的である場合、リモート会議はふさわしくないでしょう。

2.カメラを見て話す

前述の問題点②の通り、ノートパソコンなどについているwebカメラでは、どうしても物理的に目線を画面に落とすことになるため、目と目が合う感覚が得られにくくなります。

大切なことを話す時にはカメラを見るよう習慣づけをすると良いでしょう。また、できるだけ目線が合うように、外付けのモニターやカメラ、マイクなどを工夫する方法もあります。

3.ITが苦手な人は後から録画を見る

設定がわからない人の対応で時間がかかるという問題も起こりがちです。

この場合、サポートする人を側に置いておければいいですが、人員的・物理的に難しいこともあるでしょう。

同意を得た上で、思い切って不参加とし、後からアーカイブ(議事録や会議を録画したもの)を見せ、意見を求めるという割り切りをしてもいいかもしれません。

4.テレビ会議にこだわらない

アイデアを出し合ったり、細かな意見交換をしたりするという点において、実はテレビ会議よりLINEなどのメッセンジャーアプリの方が適していることがあります。

メッセンジャーであれば他の作業と同時並行で参加できる他、話し合った内容がそのまま議事録になります。会議の目的によっては、テレビ会議の形式にこだわりすぎないことも大切でしょう。