年次有給休暇の5日時季指定義務が始まり、有給休暇の賃金計算に迷う場面が増えてきました。法律が定める有給取得日の給与計算方法について解説します。

はじめに

年次有給休暇の時季指定義務によって、有給取得日についての給与計算をする機会が増えました。

月給者については「有給取得日の給与を減らさずに支給する」イメージが沸く一方で、勤務時間が日によってバラバラである場合、計算に迷うことがあります。以下労働基準法で定める計算方法について解説します。

例題

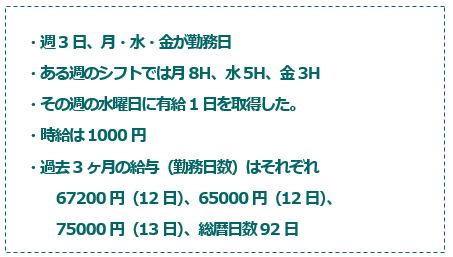

ここでは、次のような働き方のパートタイマーを例にします。

このパートタイマーに対する有給休暇取得日の給与計算は、以下の3通りのいずれかとなります。

1.通常の賃金

水曜日のシフト時間は5時間であったことから、「その日働いていたら出ていたはずの通常の賃金」を計算すると1000円×5時間=5000円となります。

2.平均賃金

過去3ヶ月の平均賃金を有給休暇取得日の給与とすることができます。

- 原則:(67,200円+65,000円+75,000円)/92日(総暦日数)=2,252.17円

- 例外:(67,200円+65,000円+75,000円)/37日(総勤務日数)×60%=3,360円

⑵の方が高いため、平均賃金は3360円となります。

3.標準報酬月額

有給取得日の給与に関する労使協定を締結した場合には、健康保険法に定める標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)を有給取得日の賃金とすることができます。今回の例題の労働者が88千円の等級であると仮定すると、88000÷30≒2930円となります。

これらの比較から分かる通り、時給者の場合の多くは「通常の賃金」として計算するよりも、「平均賃金」や「標準報酬日額」で計算した方が低くなります。

有給付与日数の判定

特にパート・アルバイトの有給休暇については、「何日付与をすべきかわからない」という疑問もしばしば起こります。週の労働日数が一定でなく、労働者の都合でシフトに入る日数を調整している場合、週所定労働日数がバラバラで付与日数の判定が難しくなります。

この場合は、年間の所定労働日数「実績」から付与日数を判定すると良いでしょう。以下の表の通り、年間の所定労働日数から比例付与表に当てはめてみてください。