年功序列型の給与体系から成果型の給与制度に変更する際、既存社員からの反発が予想されます。違法な不利益変更と言われないためには何に気をつければよいでしょうか。

はじめに

同一労働・同一賃金にかかる法改正に備えて年功序列の給与体系を廃し、より成果に連動する給与制度に変えていこうとすると、既存社員から反発が起こることが予想されます。以下、後で「給与制度の違法な不利益変更」と言われないようにするために気をつけるべきポイントについて整理していきます。

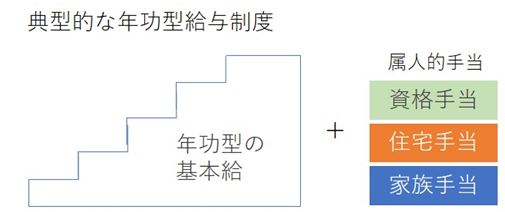

典型的な年功型給与

年功序列型の給与制度の典型例として、「勤続年数に連動する基本給」と「家族の扶養状況や住宅事情、資格の有無などの属人的な手当」の組み合わせによる給与制度があります。この給与制度の下では、中長期のキャリアプランをその会社で描きやすいメリットがある反面、貢献度、個人実績を給与に反映させにくいデメリットがあります。

また、今回の同一労働同一賃金にかかる法改正により、「パート・アルバイトにも家族手当をつけるべきだ」などという主張が出てくる可能性があります。

成果型給与に変える場合の注意点

給与制度を年功序列型から成果型給与に変える場合、「勤続は長いが成果を出していない社員」の給与が下がることになり、既存社員から大きな反発が起こりかねません。

労働基準法に定める「労働条件の違法な不利益変更」と言われないために、会社として次の3つに特に気をつけて制度移行を進める必要があります。

1.総人件費を下げない

2.経過措置を設ける

3.昇給の機会を与える

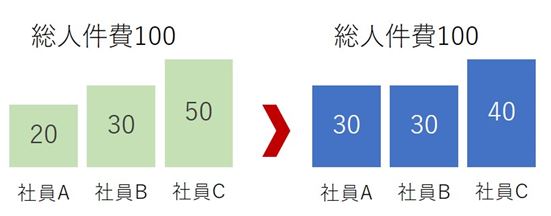

【1.総人件費を下げない】

制度変更の目的が「人件費の節約・引き下げ」でなく「賃金の分配方法の見直し」であると会社が主張するためには、総人件費が下がらないことはとても重要です。裁判でも、総人件費を下げない場合は会社の経営判断(人事評価)が尊重される傾向があります。

【2.経過措置を設ける】

激変を緩和するために、給与制度変更により給与が下がる社員に対して調整手当をつけるなどの経過措置を設けることも重要です。調整手当の支給期間は1年〜3年程度は設けるとよいでしょう。

【3.昇給の機会を公平に与える】

給与制度変更に伴い給与が下がる社員に対して、「一般的な努力をすれば給与が下がらない(または上がる)」チャンスが、客観的に見てあるという点も大切でしょう。わざと閑職に追いやるなど、意図的に昇給のチャンスを与えない行為などは問題視されます。

いずれにせよ給与制度の変更は大きな反発が起こる可能性があります。