パワーハラスメントの具体的な定義や事業主が講じる雇用管理上の措置の具体的な内容を定めるため、厚生労働大臣の「指針」を策定すべく検討が行われています。

はじめに

近年、パワハラにかかる問題が取り沙汰されていますが、具体的な判断基準が例示されておらず、パワハラに該当するか否かが分かりにくい現状がありました。現在、厚生労働省で検討されている指針案について紹介します。

パワハラの定義

職場において行われる

1.優越的な関係を背景とした言動であって、

2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

3.労働者の就業環境が害されるもの

今回、この1から3それぞれについて、当てはまるもの、当てはまらないものの具体的判断基準が話し合われています。以下現段階の内容を紹介します。

【1.優越的な関係】

意味:当該行為を受ける労働者が行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係。

当てはまる関係、行為の例:

①職務上の地位が上位の者による行為。

②同僚又は部下による行為で、業務上の知識経験に差があり、協力なしには業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの。

③同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの。

【2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの】

意味:社会通念に照らし、当該行為がに業務上の必要性がない、又はその態様が相当でないものであること。

当てはまる行為の例:

①業務上明らかに必要性のない行為

②業務の目的を大きく逸脱した行為

③業務を遂行するための手段として不適当な行為

④当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える行為。

【3.労働者の就業環境が害されるもの】

意味:当該行為を受けた者が身体的若しくは精神的に圧力を加えられ負担と感じること、又は職場環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、就業する上で看過できない程度の支障が生じること。

「身体的若しくは精神的な苦痛を与える」又は「就業環境を害する」の判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」を基準とする。

当てはまる行為の例:

①暴力行為

②著しい暴言を吐く等により、人格を否定する行為③何度も大声で怒鳴る、厳しい叱責を執拗に繰り返す等により、恐怖を感じさせる行為

④長期にわたる無視や能力に見合わない仕事の付与等により、就業意欲を低下させる行為。

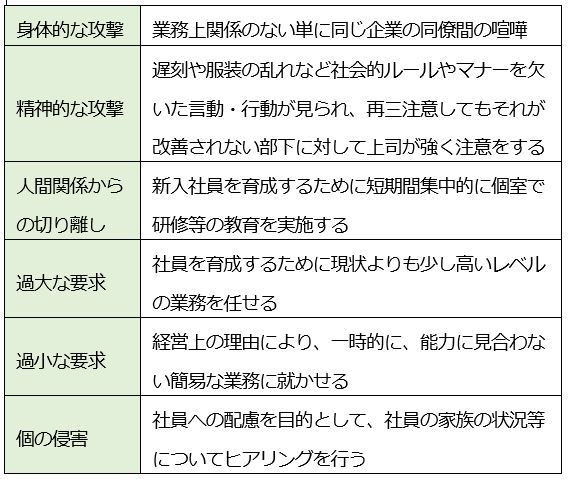

パワハラにあたらないと考えられる例

その他、具体的にパワハラに当たらないと考えられる例が以下の通り例示されています。