2020年4月民法改正により、労働者側からの退職の申し出についての期限が改正されます。より労働者有利な改正となるため事前の理解が必要です。

はじめに

「労働者からの退職の申し出は1ヶ月前までに」という世間で知られる期限は法律上の義務ではありません。

民法では労働者からの退職申し出についてより直前(2週間前まで)の期限を定めていますが、この規定が来年4月に「より労働者有利に」改正されます。以下、民法第627条第2項の改正と、退職にまつわる注意点について解説します。

民法第627条とは

民法第627条は「労働契約の解約(退職)の申し出期限」について定めているものです。

1、当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

このように第1項に定められていることから、労働者側からの退職の申し出は「退職日の2週間前の連絡」で足りるとされます。一方で、会社側からの解約(解雇)については30日以上前の予告が必要であり、かつ「合理的な理由」がなければ解雇自体が無効となるという労働基準法上の制限があります。

つまり両者は(1)期限(2)理由の必要性において差があります。

月給者に対する例外

ところが、同条第2項において次のように定められています。

2、期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

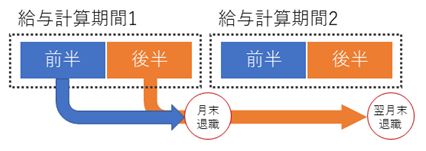

つまり、現行法では、期間に定めのない労働者であっても月給制の場合には、必ず2週間後に退職できるわけではありません。例えば月末締めの場合、「月の前半に解約を申し出れば当月末に、月の後半に申し出れば翌月末に退職」というルールに則ることになります。

第2項の改正

労働者の退職申し出を保護するために、第2項が次のように改正されます。

(1) 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

この改正により、労働者側からの解約申し出は「例外なく2週間前まで」となります。

就業規則との関係性

例えば就業規則で「退職は1ヶ月以上前に申し出ること」と規定していた場合、前述の民法の規定とどちらが優先されるでしょうか。

答えは、「原則としては民法優先となる可能性が高いが、話し合いにより就業規則の規定による期限を用いることはできる」といったところです。

労働者に退職の意思が固く、民法を根拠に2週間後の退職を強く主張している場合は相手の言う通りの退職日を受け入れた方が良いでしょう。