残業規制の流れが今後ますます強まってくる中、正しい残業代計算をすることは重要な労務リスク対策となります。誤解しがちな振替休日と残業代について解説します。

はじめに

2020年4月からは、中小企業に対しても残業上限規制の法改正が適用となります。これからますます残業対策が重要な労務管理課題となることが予想されますが、残業代計算を「昔ながらの慣習に従って」行っていて、法律違反となっているケースがあります。以下、誤解の多い「振替休日と残業代」について解説します。

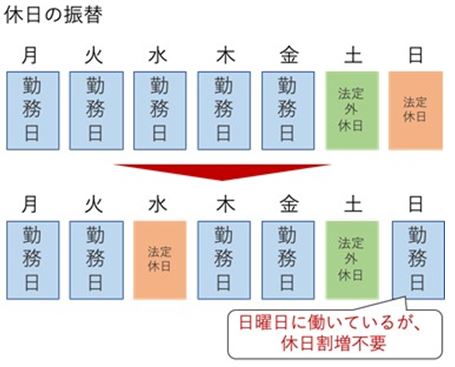

振替休日とは

「振替休日」は、あらかじめ休日を他の勤務日と入れ替えることを言います。休日は「法定休日」と「法定外休日」に分けられますが、法定休日と勤務日を入れ替えた場合、本来の法定休日である日に働かせたとしても、休日割増賃金を支払う義務がない、という法的効果があります。休日出勤を先にして、事後に休日を与える「代休」とは意味合いが異なります。

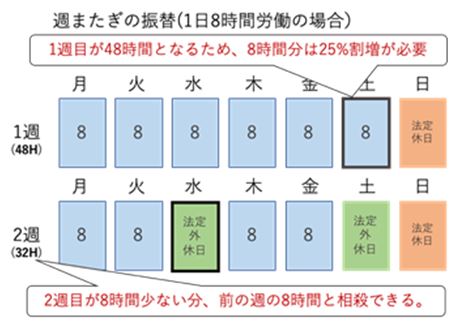

週をまたいで振替した時

週をまたいで休日の振替をした場合は、週当たりの法定労働時間40時間を超える可能性があるため注意が必要です。この場合は超えた週に25%以上の割増賃金を支払う必要が出てきます。

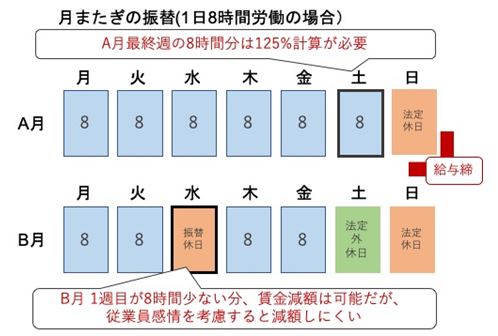

月をまたいで振替した場合

月をまたいで振替をした場合は、「その月に出勤した分は全額払わなければならない」という労基法のルールにより、次の月に振替する予定であっても、125%以上で計算した賃金を支払わなければなりません。この割増賃金支払いをせずに、有給休暇のように「振替休日をストックしていつか取れる時に使う」という労務管理方法は違法となります。月をまたいで休日を振替することはできるだけ避けた方が良いでしょう。

土日を含めた営業日をシフトで回している業種などは、6日勤務の週もあるでしょう。この場合は変形労働時間制を導入するなどして割増賃金の支払い義務を合法的に減らすことが可能です。