ハラスメントが起こる傾向を分析し、企業としてどのような対策ができるかを考察します。

はじめに

パワハラ防止法が成立したり、厚生労働省がパワハラに関する情報サイト「あかるい職場応援団」を開設したりといった動きから、世間ではいっそうハラスメントへの関心が高まっています。SNSなどの発信ツールも充実しているため、ハラスメントの炎上リスクが具体化すると企業経営に大きく影響を及ぼします。以下、ハラスメント行為をタイプ分けし、具体的な傾向と対策について考察していきます。

ハラスメントの類型

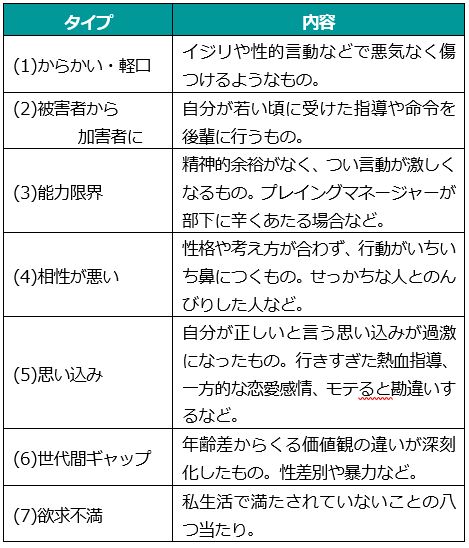

セクハラ・パワハラ・マタハラ(マタニティーハラスメント)など様々な類似語が派生していますが、一言で言うとハラスメントとは「人から人に対する嫌がらせ」に他なりません。それは嫌がらせを意図したものもあるし、世代の違いなどからくる加害者意識のないものもありますが、類型化すると以下のようなタイプがあると言われています。

会社ができること

ハラスメント問題対策のために会社ができることは何でしょうか。ハラスメント行為者に厳正に対応する姿勢やペナルティーの規定化・周知による抑止、ハラスメント相談窓口の設置などはもちろん必要ですが、予防のためにはフィードバック機能の整備と人員適正配置も検討できます。

【1.フィードバック機能の整備】

(1)(2)(5)(6)などの自覚のないハラスメント行為者に対して、「あなたの言動はハラスメントの可能性があるように見える」と中立的なフィードバックを与えることで、問題の深刻化を防ぐことができるかもしれません。

また、ハラスメントの行為者になりやすい上司に対しても、独断的な指導をせずに、部下との関わりについて周囲からフィードバックを求める習慣を持つよう指導すると良いでしょう。

【2.人員適正配置】

(3)(4)などについては、部署異動や業務配分を変えることで予防効果が見込まれます。無理をさせているマネージャーの仕事を減らしたり、相性の悪い上司部下を引き離したりといった対応を検討しても良いでしょう。

セミナー実施

パワハラ防止法では、事業主に対して研修を実施するなどしてパワハラ防止に努めるよう求めています。この機会に社内でハラスメントについて研修を行い、予防をしましょう。

また、公平で中立なハラスメント相談窓口(できれば社内ではなく、社外の外部窓口などで客観性を担保する)を設置し、くすぶっている問題が深刻化しないように対策することも検討しましょう。